领域驱动设计杂谈

什么是领域驱动设计

领域驱动设计(DDD:Domain-Driven Design),就是大家熟知的DDD,也就是我们经常说的六边形架构,说到DDD,一般都离不开红书《实现领域驱动设计》和绿书《领域驱动设计精粹》,我想每一个接触到DDD的同学对书中的内容都有很深的体会吧,但是我想正如一千个人心中有一千个哈姆雷特一般,从一年前最开始接触到DDD到现在这么长时间的一些学习实践,自己对DDD也有了一些自己的想法

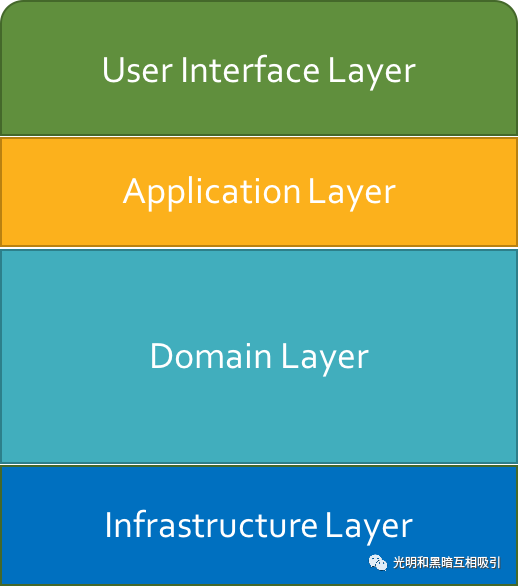

DDD的分层设计一般可以理解四层,UI层,应用层,Domain(领域)层,还有基础设施层,看上面的分层我们可以很清楚的看到其实应用层只是很薄的一层,他的作用也只是说做将UI层的参数做一层转换,转换成我们的领域上下文中区,在DDD中核心的一层还是我们的Domain层,这一层包含有关领域的信息,是业务的核心

DDD的优点我在这里就不多阐述,这个仁者见仁智者见智,没有任何架构任何设计能说是完美的,也只有最合适的,对于一些复杂的业务系统能够做好领域划分,明确边界,做好领域模型的设计,能够更利于系统的维护,同时也更有助于更清晰的理解业务

关于实现DDD的一些想法

实现DDD的核心在于建模,这里推荐一篇文章四色建模,也是大佬推荐的,对于建模这块没有太多实践,不做太多阐述,但是一个好的模型对于整个业务系统是是至关重要的,DDD的核心在于如何划分领域边界,系统边界,以及如何做好模型设计,其他的技术选项啊,什么的相对来说都是次要的,在书中所讲到的一些实现,对于一些高并发分布式的系统不一定适用,最核心的还是领域驱动设计的思想

最开始刚学习DDD的时候,经常纠结一个问题,书中推荐的是直接使用一些ORM(JPA)框架来实现一个聚合根应该保证在同一个事务中的一致性,当然通过mybatis也能做,但是需要做一层数据模型到领域模型的转换,而如果直接设计聚合根和数据模型一致,能减少中间的转换代码,最开始我也是比较纠结的,那时候因为刚开始学习,对于这样的中间写了一大堆转换逻辑的代码多少是有些无奈,不知道这样的意义何在,一次次转换多少还有些性能损耗,但是也是微乎其微

但是如果你现在问我会怎么做,我会毫不犹疑的说,领域模型必须和数据模型分开,转换是有必要的,为了保证领域模型的纯粹,只做业务逻辑,转换层约定好与Domain层进行交互的出入参,或者可以定义一个网关,这样虽然说代码量增多了,但是却能保证假如数据模型变更或者领域模型做变动的时候,不会彼此影响

啥时候使用DDD,我觉得这个没有一个硬性标准,也还是要结合具体的业务场景和当前公司的一个现状,如果说公司业务当前飞速发展,随时可能会有一些大的业务上的调整,而且我们又需要快速的做业务的迭代,那么这个时候业务及其不稳定的情况下,如果使用DDD可能会在建模以及模型重建上耗费时间,如果说业务相对稳定,那么做一次DDD重构也不是什么坏事,毕竟通过DDD可以让我们离代码即文档你的更近