宕机判断算法的设计

心跳服务主要做两件事情:

发现宕机的主机;

发现上线的主机。

这个心跳服务最关键是判断宕机的算法。

如果采用暴力遍历所有主机的方式来找到超时的主机,在面对只有几百台主机的场景是没问题,但是这个算法会随着主机越多,算法复杂度也会上升,程序的性能也就会急剧下降。

所以,我们应该设计一个可以应对超大集群规模的宕机判断算法。

我们先来思考下,心跳包应该有什么数据结构来管理?

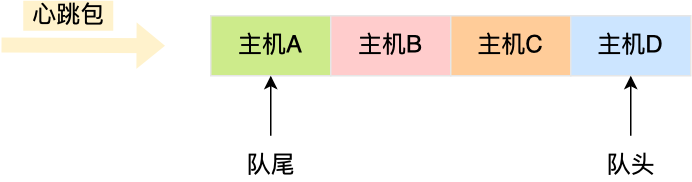

心跳包里的内容是有主机上报的时间信息的,也就是有时间关系的,那么可以用「双向链表」构成先入先出的队列,这样就保存了心跳包的时序关系。

由于采用的数据结构是双向链表,所以队尾插入和队头删除操作的时间复杂度是 O(1)。

如果有新的心跳包,则将其插入到双向链表的尾部,那么最老的心跳包就是在双向链表的头部,这样在寻找宕机的主机时,只要看双向链表头部最老的心跳包,距现在是否超过 5 秒,如果超过 5秒 则认为该主机宕机,然后将其从双向链表中删除。

细心的同学肯定发现了个问题,就是如果一个主机的心跳包已经在队列中,那么下次该主机的心跳包要怎么处理呢?

为了维持队列里的心跳包是主机最新上报的,所以要先找到该主机旧的心跳包,然后将其删除,再把新的心跳包插入到双向链表的队尾。

问题来了,在队列找到该主机旧的心跳包,由于数据结构是双向链表,所以这个查询过程的时间复杂度时 O(N),也就是说随着队列里的元素越多,会越影响程序的性能,这一点我们必须优化。

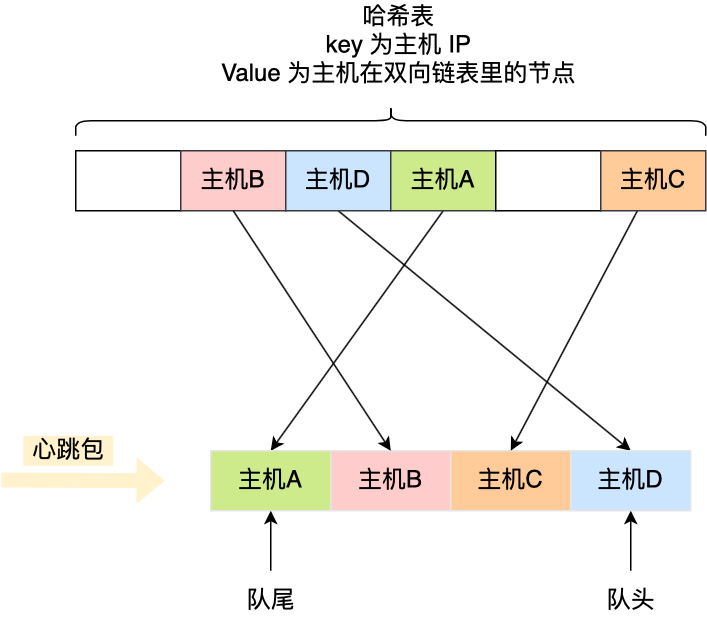

查询效率最好的数据结构就是「哈希表」了,时间复杂度只有 O(1),因此我们可以加入这个数据结构来优化。

哈希表的 Key 是主机的 IP 地址,Value 包含主机在双向链表里的节点,这样我们就可以通过哈希表轻松找到该主机在双向链表中的位置。

这样,每当收到心跳包时,先判断其在不在哈希表里。

如果不存在哈希表里,说明是新主机上线,先将其插入到双向链表的头部,然后将该主机的 IP 作为 Key,主机在双向链表的节点作为 Value 插入到哈希表。

如果存在哈希表里,说明主机已经上线过,先通过查询哈希表,找到该主机在双向链表里旧的心跳包的节点,然后就可以通过该节点将其从双向链表中删除,最后将新的心跳包插入到双向链表的队尾,同时更新哈希表。

可以看到,上面这些操作全都是 O(1),不管集群规模多大,时间复杂度都不会增加,但是代价就是内存占用会越多,这个就是以空间换时间的方式。

有个细节的问题,不知道大家发现了没有,就是为什么队列的数据结构采用双向链表,而不是单向链表?

因为双向链表比单向链表多了个 pre 的指针,可以通过其找到上一个节点,那么在删除中间节点的时候,就可以直接删除,而如果是单向链表在删除中间的时候,我们得先通过遍历找到需被删除节点的上一个节点,才能完成删除操作,这里中间多了个遍历操作。

既然引入哈希表,那我们在判断出有主机宕机了(检查双向链表队头的主机是否超时),除了要将其从双向链表中删除,也要从哈希表中删除。

要将主机从哈希表删除,首先我们要知道主机的 IP,因为这是哈希表的 Key。

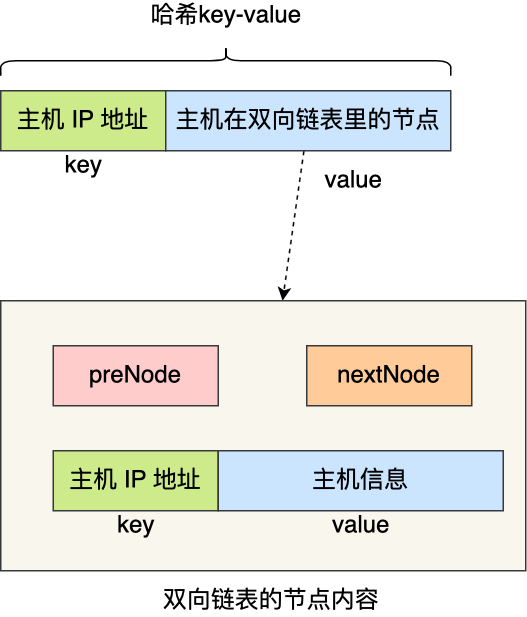

双向链表存储的内容必须包含主机的 IP 信息,那为了更快查询到主机的 IP,双向链表存储的内容可以是一个键值对(Key-Value),其 Key 就是主机的 IP,Value 就是主机的信息。

这样,在发现双向链表中头部的节点超时了,由于节点的内容是键值对,于是就能快速地从该节点获取主机的 IP ,知道了主机的 IP 信息,就能把哈希表中该主机信息删除。

至此,就设计出了一个高性能的宕机判断算法,主要用了数据结构:哈希表 + 双向链表,通过这个组合,查询 + 删除 + 插入操作的时间复杂度都是 O(1),以空间换时间的思想,这就是数据结构与算法之美!

熟悉算法的同学应该感受出来了,上面这个算法就是类 LRU 算法,用于淘汰最近最久使用的元素的场景,该算法应用范围很广的,操作系统、Redis、MySQL 都有使用该算法。

手撕 LRU 算法

在很多大厂面试的时候,经常会考察 LRU 算法,甚至会要求手写出来,之前就有朋友在面试鹅厂的时候,当初就要手写 LRU 算法。

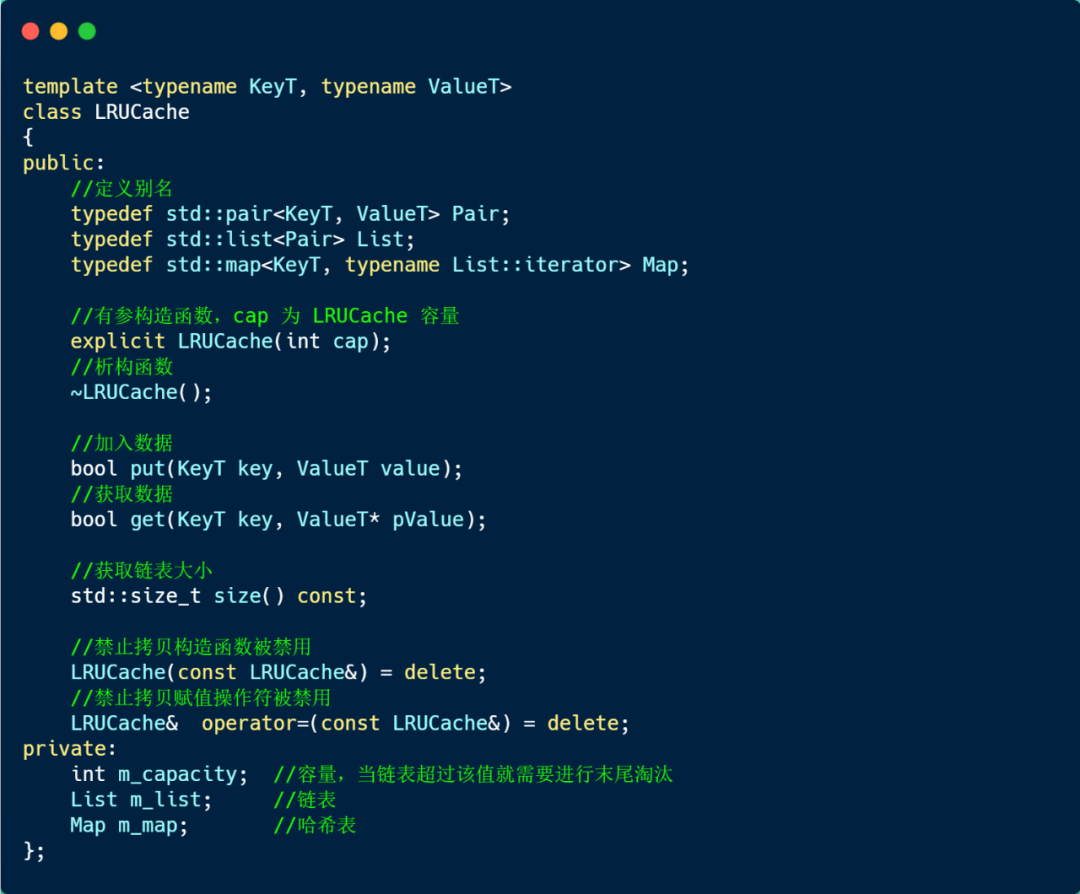

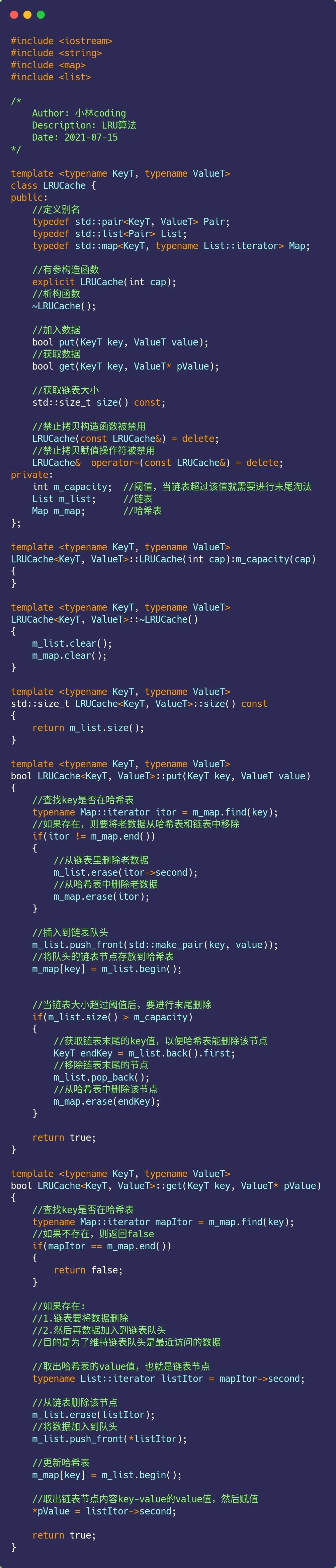

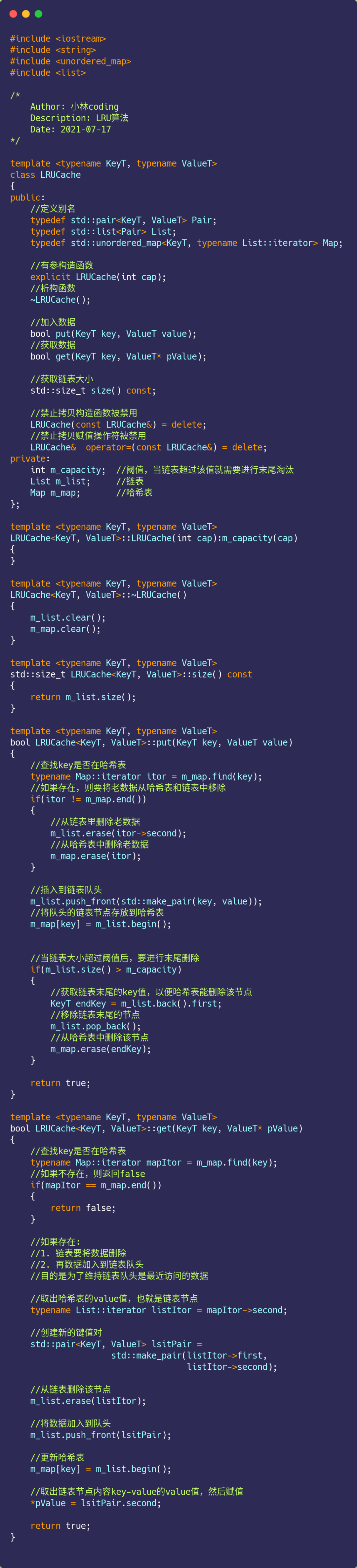

今天,就带大家用 C++ 语言手撕 LRU 算法,我们就采用上面讨论的「哈希表 + 双向链表」这两个数据结构来实现该算法。

为了要实现 LRU 算法, 链表的队头要保持是最近访问或者新加入的数据,链表的队尾要保持是最久未被访问的,这样我们在淘汰最久未访问的时候会很简单,然后哈希表用于快速查找节点。

双向链表,存放的内容是键值对。

typedef std::pair<int key, std::string value> Pair;

typedef std::list<Pair> List;复制

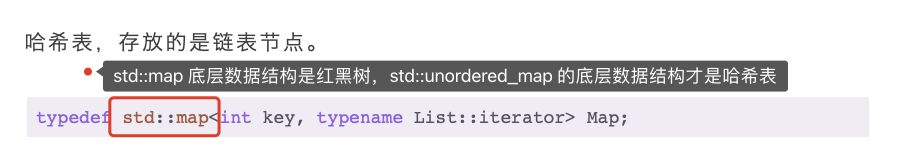

哈希表,存放的是链表节点。

typedef std::map<int key, typename List::iterator> Map;复制

知道了数据结构后,然后实现两个函数,分别是 put

用于加入数据,get

用户获取数据,

我这里定义了个 LRUCache

模板类,如下:

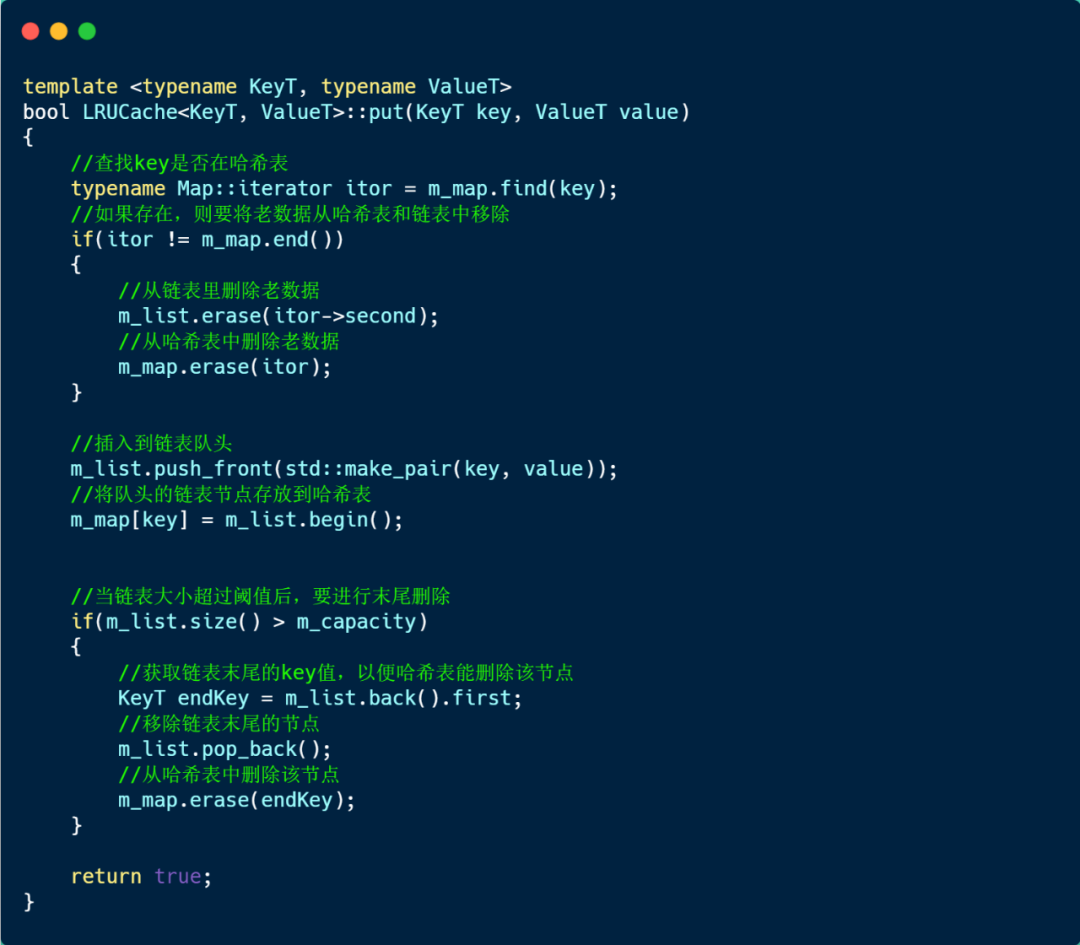

接下来,看看存放数据的 put

方法实现的方式,如下:

说一下 put 方法的实现思路。

首先,通过哈希表查找是否存在该 Key:

如果存在则表示有老数据,那么就需要将老数据先从链表和哈希表里删除,然后再将新的数据重新加入到链表的队头,同时该链表节点存放到哈希表里,这样链表里就维护了该 key 数据是最热的。

如果哈希表不存在该 Key,则认为是新的数据,直接将其加入到链表的队头,并把该链表节点更新到哈希表里。

接着,检查链表的元素大小是否超过了 LRU 容量,如果超过了,就要将链表的队尾元素移除,同时也将该节点从哈希表中删除。

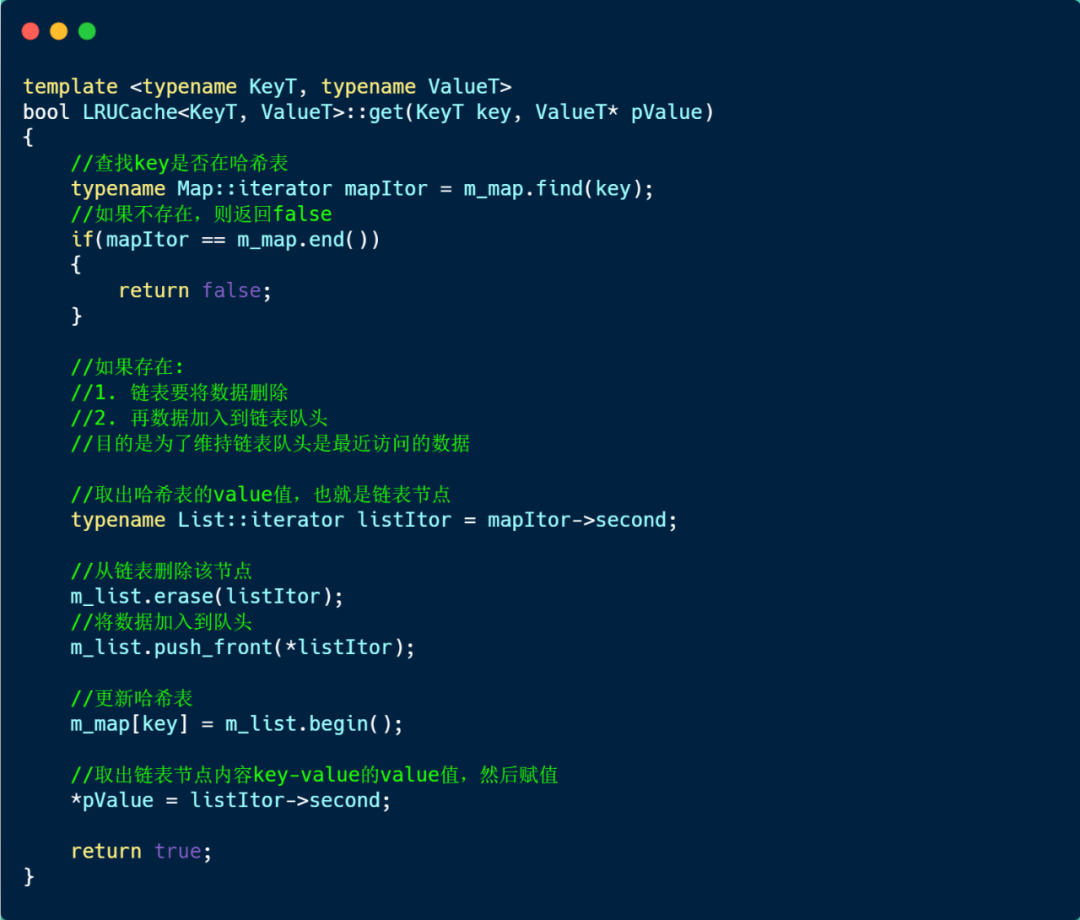

然后,我们再来看看 get

方法的实现方式,如下:

首先先在哈希表中查找是否存在该 key:

如果不存在,则返回 false;

如果存在,则链表要将数据删除,然后再数据加入到链表队头,目的是为了维持链表队头是最近访问的数据。

主要的两个函数已经介绍完了,这里贴一下整个实现的代码:

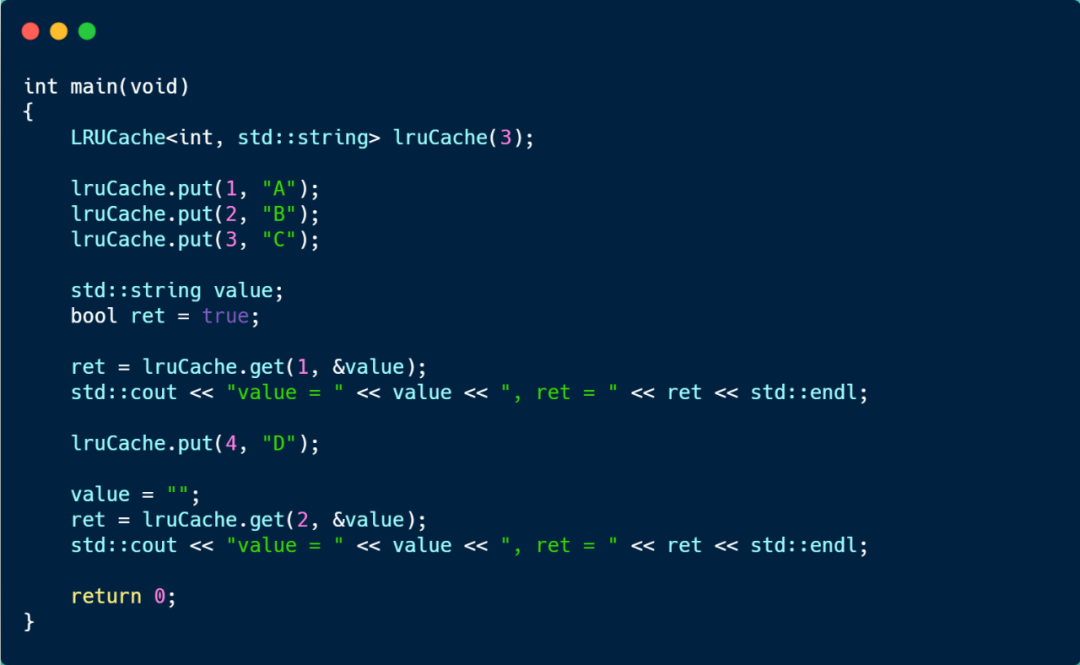

接下来跑一下测试用例。

创建了一个容量为 3

的 LRUCache 对象,然后使用 put 函数加入 3 组 key-value,这时链表的顺序是 key:3(队头) -> key:2 -> key:1(队尾)。

然后通过 get 访问 key:1

的元素,这时链表的顺序变为 key:1(队头) -> key:3 -> key:2(队尾)。

接着,put 加入 key:4

元素,由于链表的大小超过了定义的 LRUCache 的容量,于是就会移除队尾的元素,也就是 key:2

。

最后看到,就无法访问 key:2 元素的了,运行结果如下。

好了,LRU 算法手撕就到了啦。

这里把小林coding的两篇文章合并了

更正

问题一

上篇文章我说 std::map 是哈希表,这里犯了错误。

C++ 使用哈希表数据结构的容器是 std::unordered_map,查询效率是 O(1)。

而 std::map 的底层数据结构是红黑树,查询效率是 O(logn)。

这两个我常常搞混了,老是觉得有 map 字眼的容器的底层数据结构是哈希表,这其实是很严重的错误了,因为当数据量非常大的时候,哈希表和红黑树的查询效率的差距很快就显现出来了。

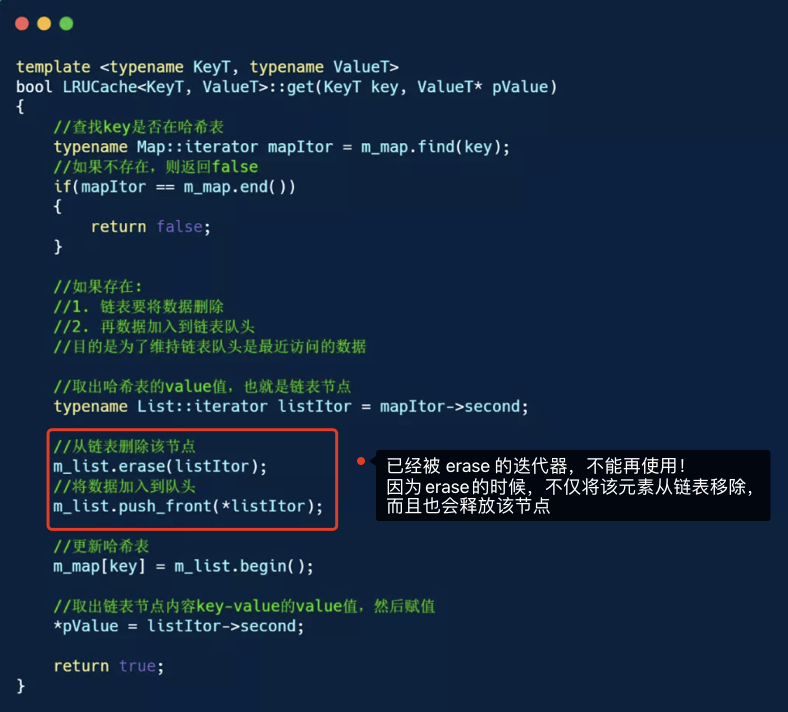

问题二

在实现 get 函数的时候,我把已经被 erase 的迭代器,重新 push_front 到链表里了。

这个代码我当时是在 C++ 在线编译网站运行的,当时测试的时候没问题。然后有个读者反馈他跑了这个代码发现会出问题。

然后,我在 Linux 环境编译测试了下,发现被 erase 的迭代器,就会变成空值了,所以相当于 push_front 了个寂寞。

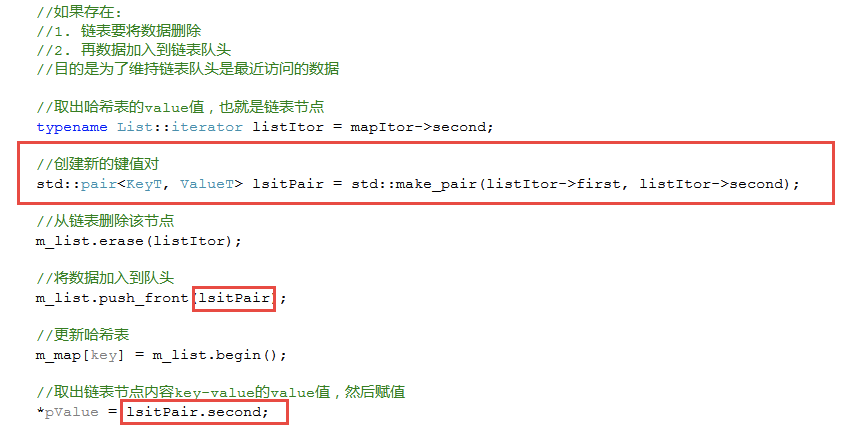

因此,应该改成重新创建个 pair 来存放即将被 erase 的迭代器的内容,然后再将 pair 加入到链表里,如下代码:

反思下,以后验证代码还是在实际环境上跑,虽然 C++ 在线编译网站方便,但是有问题未必能发现出来。

把上面的问题更正后,完整版的 LRU 代码如下:

欢迎大家点赞,关注,在看,分享幺,谢谢大家

点个在看你最好看