国产技术大多处于落后阶段,但发展速度并不缓慢,欧美企业发展到如今国产技术水平至少用了5/60年,而我们实际上也就发展了20多年。当然,我们是站在了巨人肩膀上,摘取了不少现成的果实,但不可否认我们的技术确实在飞速进步。

国产技术发展面临的困难,除了基础理论研究不足,创新支撑力不够,市场验证环境缺少等,还有一点就是国情特有的舆论压力。

今天早上看到“云头条”转发了23年末的旧新闻《贵阳银行 4.3 亿买了个啥?目前 Oracle(主)、易鲸捷(备)》,依然有超过1万+的阅读量。

旧新闻的内容我是知道的,所以直接去看了评论区。这就是大V具有的能力了,总是能够有技巧的制造、引导舆论的走向。针对易鲸捷的舆论事件中的某些关键角色,我之前曾写过一篇文章。震碎三观:一个记者竟然奉行“没有做不了的新闻”

观点1:几十人的技术团队要搞不了数据库。那么是几十个什么样的人呢?

读者为什么会有这样几十人搞不了数据库的认知呢,是真的数据库研发人员进行的评论,还是纯粹的外行看不清门道;数据库这样的基础软件研发人员,是应该先重数量,还是先重质量?

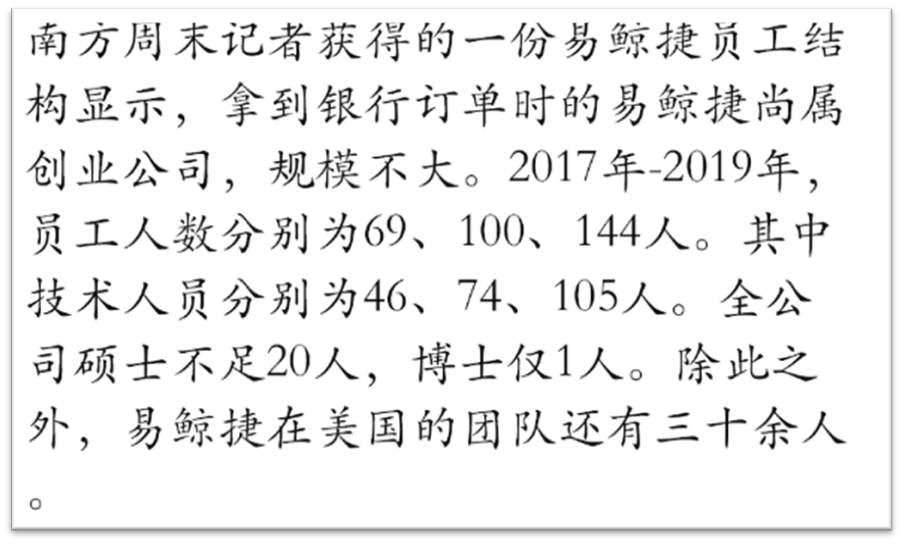

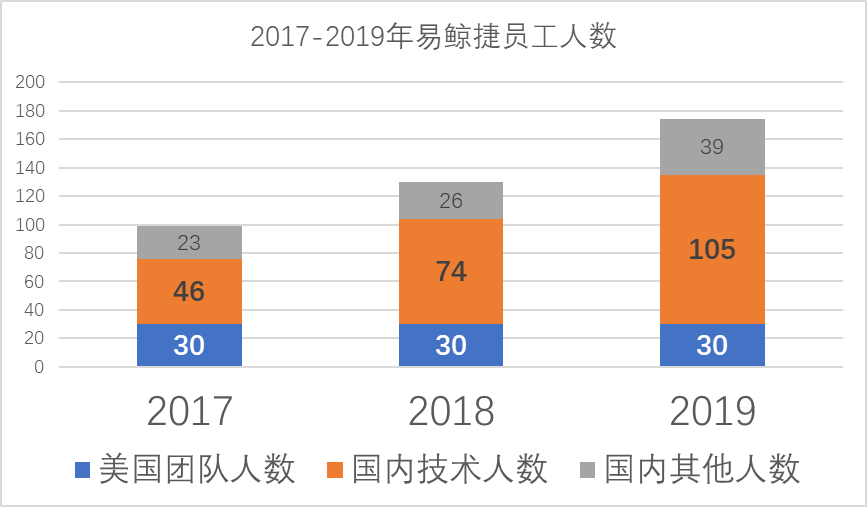

首先来看一下文章中对人数的描绘:

这里就能体现出语言的艺术了,用清晰的数字和明确的值展示想要表达的内容,用文字和模糊的描述隐含掉不想让读者注意的信息。

2017年-2019年人数分布为69、100、144,其中技术人员46/74/105。通过这样的描述,看起来确实17年才有不到50人的技术,虽然增速很快,19年翻了一倍105人,确实不算多。

但它潜在的隐含掉了一个关键信息,“美国的团队还有三十余人” ,因为业务大多在国内,所以易鲸捷美国团队显然都为技术人员。那么2017年-2019年技术人员的团队真实数量应该是76/104/135。

国内团队硕士不足20人,那么美国团队是些什么样的人呢?

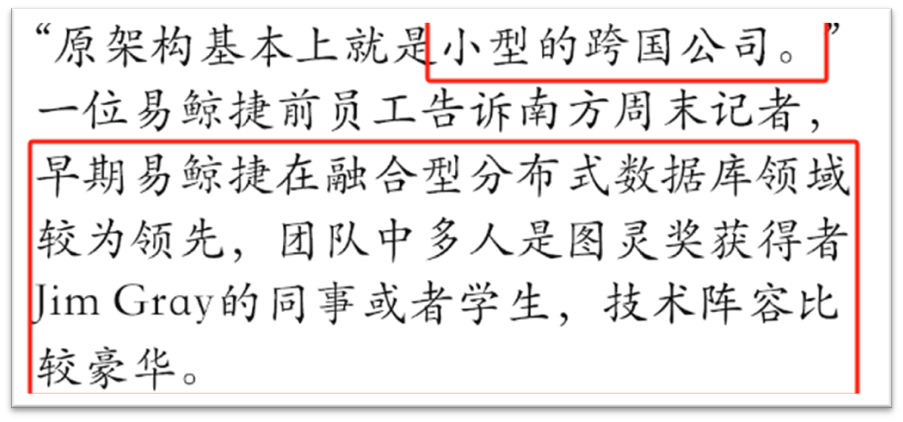

这就是文章中表达的另一个高明之处,让不想让读者注意的信息远离关键部分,在很远的一处无关的位置有这样的描述:

Jim Gray(吉姆格瑞)是谁?目前仅有的数据库领域4位图领奖获(相当于计算机界的诺贝尔奖)得者之一,是全球最顶级的专家,是数据库技术的开拓者。他在数据库事务处理上的贡献不下于设计了关系模型的Edgar Frank Codd(埃德加考特)。而美国团队中有多人是其同事和学生,所以如果把这部分内容一起放在团队描述部分,你还会觉得人员数量是问题么。你是不是觉得,“,这团队还挺牛逼的!!!”,但显然这不是作者想让你看到的。

但是作者为什么还要把这些关键信息放在文章里面呢,既然我就是想要踩你,直接踩就行了!因为作者还假装要脸,有好的有坏的,显得作者在公正的叙述!所以有一部分新闻人的德行,也就是那么回事(差得很!)吧。

观点2:贵阳市政府和银行骑虎难下。这个虎到底是什么?

贵阳政府和银行骑虎难下,这个“虎”是什么,是易鲸捷数据库么,还是负面舆论热点?这真是一个值得深思的问题。

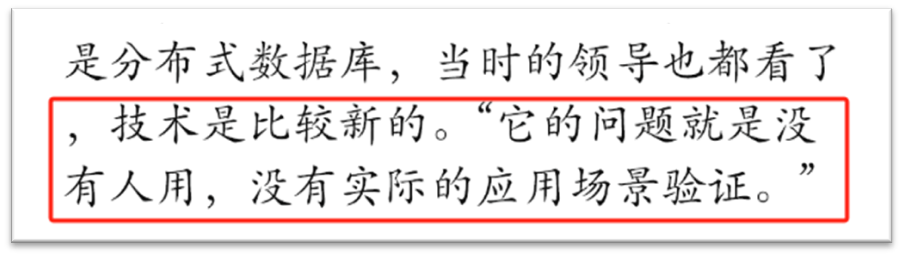

国产技术落后,就算之前买了Informix源代码的那些产厂商,一旦产品打上国产的标签,谁都不敢用。“国产不行、国货垃圾”似乎已经成为大部分国人共识,有了产品也没有人敢给重要场景去试用,这不是某一个厂商面临的问题,是所有国产技术都要面临的问题。

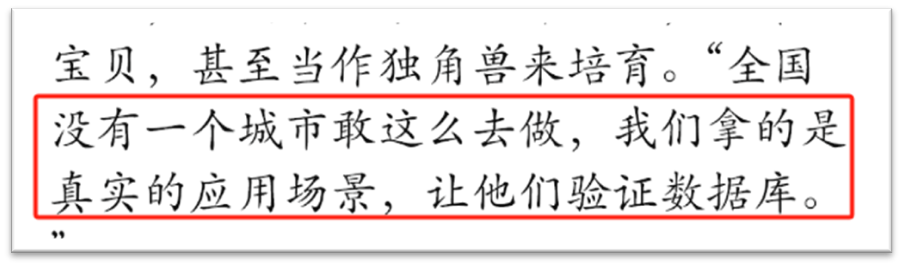

然后有政府推动解决了这个问题,给予关键场景去试用,当然政府在这里面肯定是顶着多方压力,才做了这样的决定,不能不说是有魄力,还真没有那个地方政府敢这么做的。如果这个魄力一直存在,那么贵州这个地处偏远的地区还真可能在未来成为当大数据技术的领航者。

然后这时候,一推人就跳出来“国产怎么能上核心”,“名不见经传的小厂能干啥”,“这里面肯定有问题!”。

真的是服了中国这个舆论场了,中国技术落后、产品有差距被骂、政府不支持被骂,现在拿出核心项目试用还是被骂。

“所有机会都要留给大厂、成熟产品”才算正常,那么“普通人是不是世世辈辈都不得翻身”才算正常。张口质疑、诋毁的都是什么人,产业大佬质疑小厂崛起,还算是普通打工人在给同样的小厂企业制造舆论困难,大家真的清楚自己在干什么么?

要是项目上线了出了问题,大家骂上两句,那也是应该的;但是还没上线呢,一群吃瓜群众就被人有意识的煽风点火,这是不是有点太急躁了...

观点3:外行指挥内行,敢做。那么,什么人算得上内行?

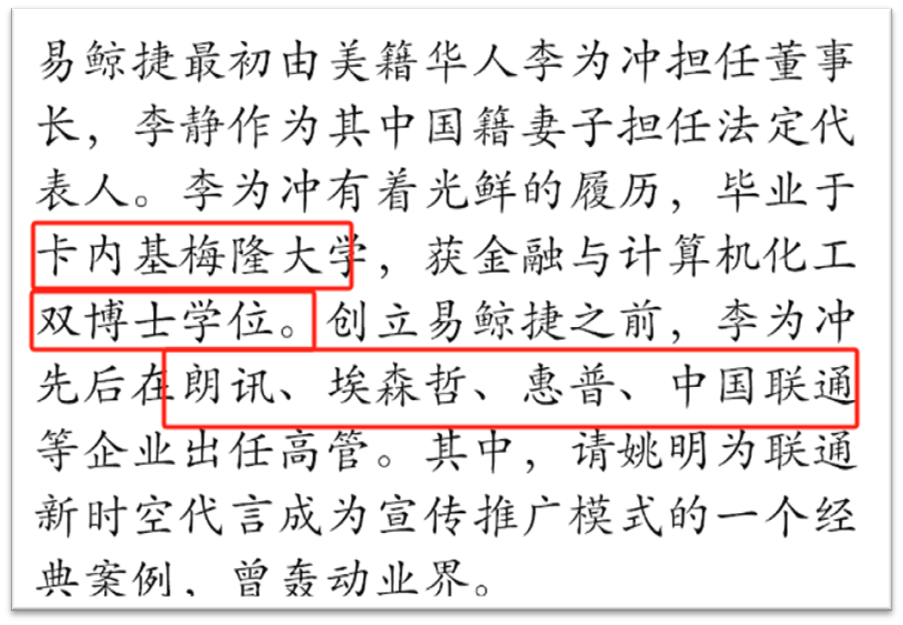

关于外行指挥内行的说法,我觉得有点可笑,恐怕作者才是真正的外行。看看文中对企业创始人的描述,卡内基梅隆大学计算机、化工双博士学位,朗讯、埃森哲、惠普、联通等企业高管,不管是学历、专业,还是从事高管的公司,哪一个不是IT、通讯行业的龙头,信息化方案咨询的头部企业。

然后看看对李静的描述,规划能力特别突出,能掌控客户的核心需求,客户和各厂商想要什么,她都清楚了解,做局能力强。难道这不就是企业领导力和市场突破能力么,多少企业走向灭亡,就是因为缺少这两样东西。

这样的团队被定为为外行?什么是内行,技术型企业非得让研发掌舵才算内行,这样成功的企业大家数一数,又能有多少个。我做交付很多年,听到研发最多的反馈就是“做不了”“不行”“太难了”“不做”...国产技术突破,还真得靠这些敢干的、能找到项目让企业活下去的“外行”。

这里面提到了一个信息,让我还是颇有感触的,“我对美国团队最大的要求,是将开发数据库的技术传承给国内研发团队,这件事在美国团队也不是秘密”。中国技术不乏有一些技术大牛存在,但普遍上确实有差距,如果能将Jim Gray(吉姆格瑞)曾带领的团队,其同事和学生真实的对国内研发进行指导,将美国的技术思想、研发能力传播到国内,那对国产数据库的发展要比获得美国源代码更加的重要!

最后,在当下互联网时代,看着部分大V和新闻人按照自己的意图左右舆论,略感不道德(眼馋)啊,让我对自己入行数据库这事更tm后悔了,如果时光倒流,我也学新闻(羡慕)~~~~

END

扫码关注支持一下

点赞、在看、转发,也非常感谢~~