第4章ORACLE EBS 系统主数据管理

(物料,上)

4.1引言

4.2物料(Item)

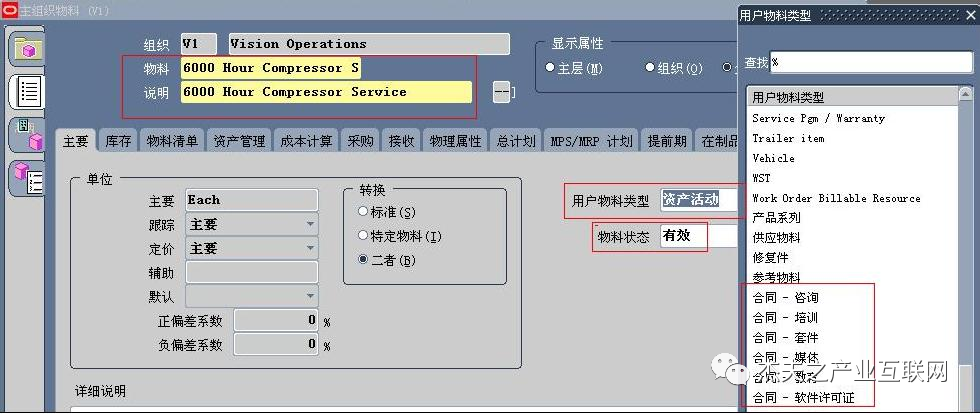

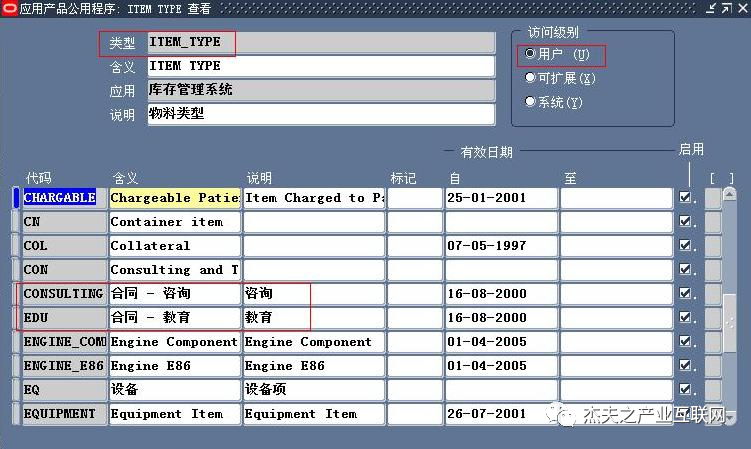

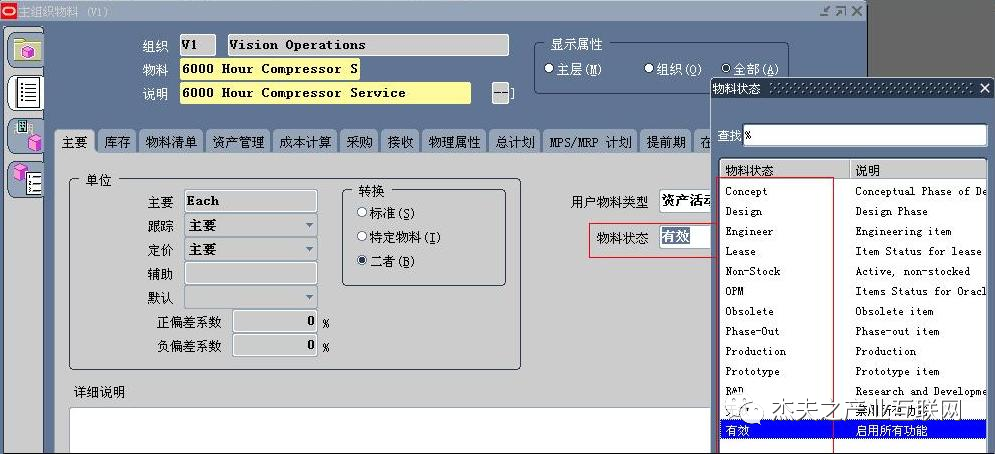

4.2.1物料的类型与状态

4.2.2系统物料编码(Item)

4.2.2.1编码的功能设计

4.2.2.2编码的应用原则

4.2.2.3编码的典型方法

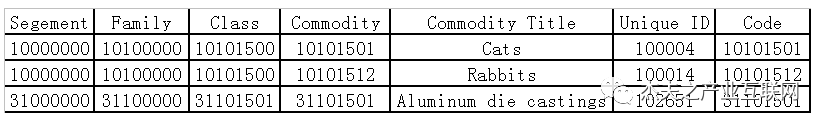

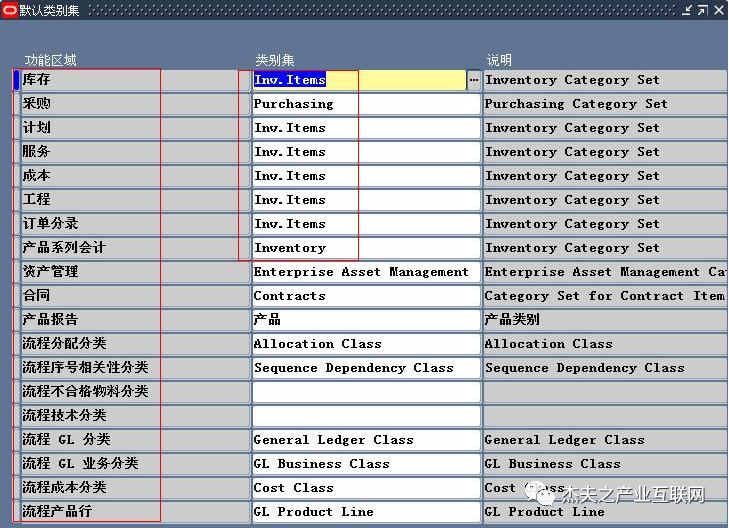

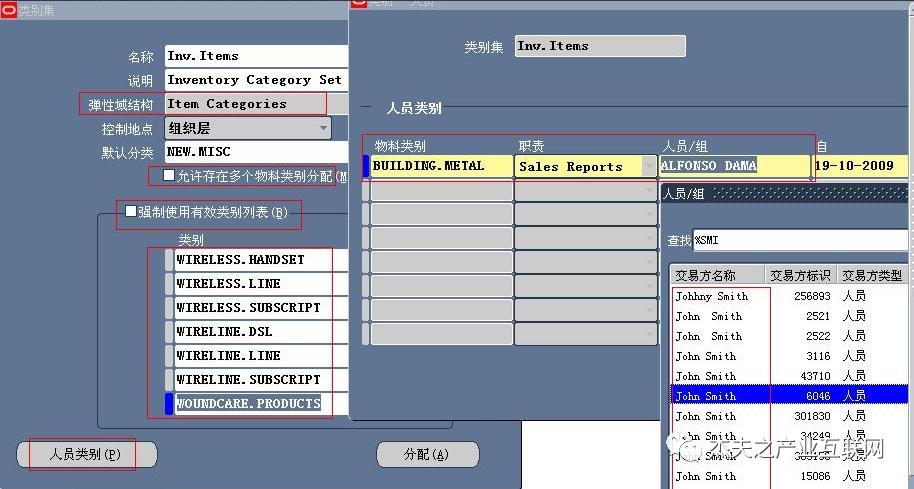

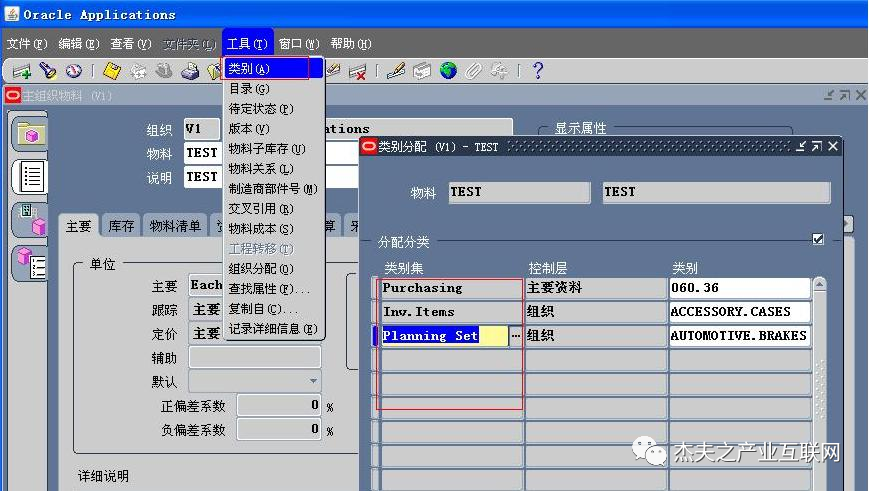

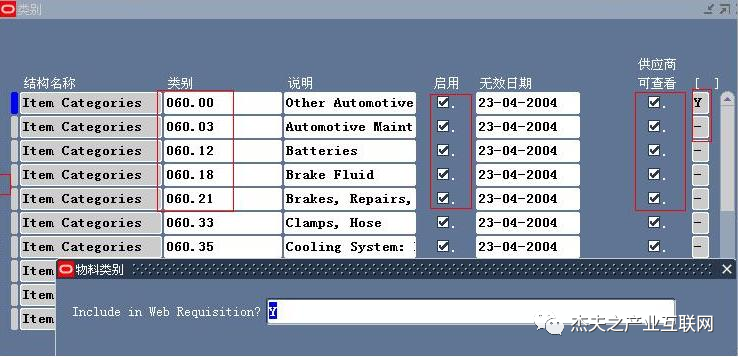

4.2.3物料的类别(Category)

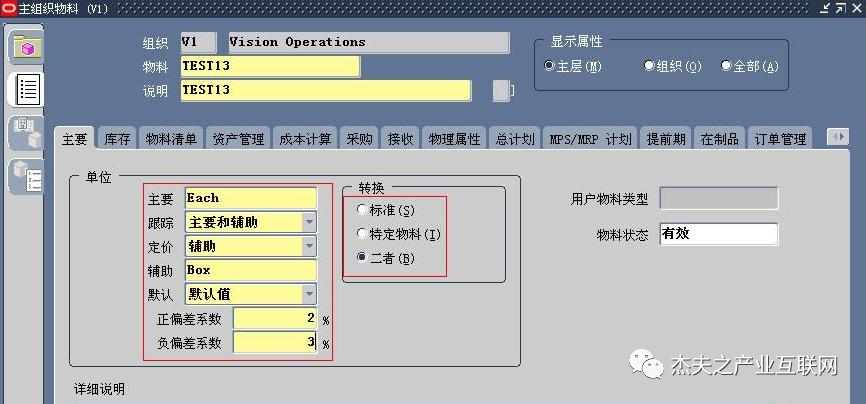

4.2.4物料的单位(UOM)

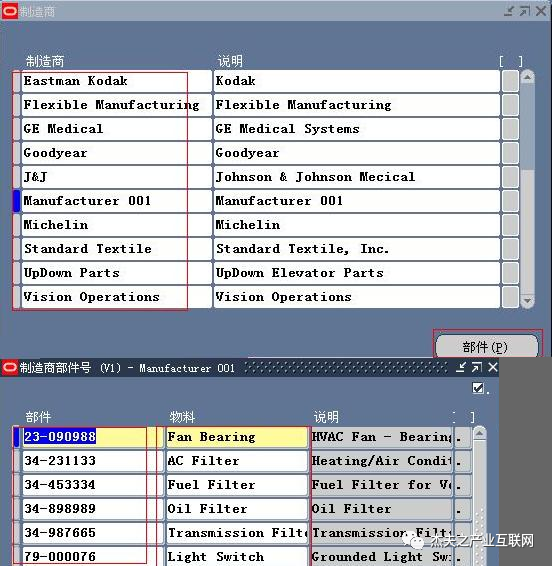

4.2.5物料的制造商部件号(MPN)

4.2.6物料的版本(Revision)

4.2.7物料的组织控制(Master Org)

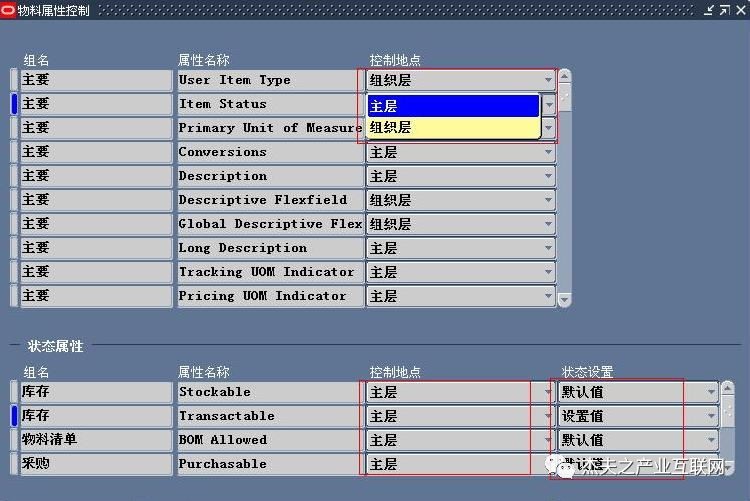

4.2.8物料的属性及相互关系

4.2.8.1要求的属性值

4.2.8.2相互关联的属性

4.2.8.3可更新的属性

4.2.8.4控制层的相关性

文章转载自杰夫之产业互联网,如果涉嫌侵权,请发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。

评论

相关阅读

【纯干货】Oracle 19C RU 19.27 发布,如何快速升级和安装?

Lucifer三思而后行

805次阅读

2025-04-18 14:18:38

Oracle数据库一键巡检并生成HTML结果,免费脚本速来下载!

陈举超

605次阅读

2025-04-20 10:07:02

【ORACLE】你以为的真的是你以为的么?--ORA-38104: Columns referenced in the ON Clause cannot be updated

DarkAthena

552次阅读

2025-04-22 00:13:51

【活动】分享你的压箱底干货文档,三篇解锁进阶奖励!

墨天轮编辑部

542次阅读

2025-04-17 17:02:24

【ORACLE】记录一些ORACLE的merge into语句的BUG

DarkAthena

512次阅读

2025-04-22 00:20:37

一页概览:Oracle GoldenGate

甲骨文云技术

506次阅读

2025-04-30 12:17:56

火焰图--分析复杂SQL执行计划的利器

听见风的声音

476次阅读

2025-04-17 09:30:30

OR+DBLINK的关联SQL优化思路

布衣

387次阅读

2025-05-05 19:28:36

Oracle数据库Hint大全,31个使用案例,速来下载!

陈举超

371次阅读

2025-04-16 21:25:19

Oracle19C低版本一天遭遇两BUG(ORA-04031/ORA-00600)

潇湘秦

338次阅读

2025-04-16 17:05:16