_基于数字故事的学生认知活动研究.pdf

免费下载

7

Theory of Educational Technology

2017.12

371

基于数字故事的学生认知活动研究

(1.北京大学 教育学院 学习科学实验室,北京 100871;2.全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 研究评估处,北京 100191)

摘要:数字故事作为一种知识表达和传递方式,是信息技术时代下的产物,近年来受到广泛的关注。该研究

探讨了数字故事制作者(学生)的认知活动,通过搭建数字故事研究框架,构建数字故事编码分析表,对学生制作

的数字故事进行编码分析,探究数字故事中所反映的学生认知活动特征。研究发现:在数字故事作品中,学生的

语言较为成熟和稳定;具备较高的逻辑思维能力;数字故事的制作水平发挥不稳定,有很大的提升和进步空间;

在小学高年级阶段学生具备制作数字故事的能力。

关键词:数字故事;认知活动;故事测评

中图分类号:G434 文献标识码:A

一、引言

随着现代科学技术的快速发展,信息技术在教

育领域的应用不断增加,在促进教育发展的同时,

也对教育的变革带来了挑战。在众多教学革新尝试

中,数字故事以其在发展学生能力方面的突出优

势,成为了教育界新型教与学方式的一种尝试。

目前,国内外对于数字故事的研究都只停留在

以教师视角为主的课堂教学应用研究阶段,而对数

字故事是否符合学生需求,是否与学生发展状况相

匹配等等无暇顾及。本研究从认知视角分析数字故

事,探究数字故事中所反映的学生认知活动特点和

状况,是一种新的尝试和探索,对教师了解学生认

知水平和发展特点,更有效、更有针对性的为学生

提供帮助,促进数字故事更好的服务于学生的学习

具有重大意义。

二、相关概念

(一)认知以及认知活动

认知也可以称为认识,是指人认识外界事物

的过程,或者说是对作用于人的感觉器官的外界事

物进行信息加工的过程。在心理学中是指通过形成

概念、知觉、判断或想象等心理活动来获取知识的

过程,即个体思维进行信息处理的心理功能

[1]

。认

知是脑的高级功能,它包括各种形式的活动,如

感觉、知觉、学习、记忆、注意、动作、思维、推

理、语言,以及意识等

[2]

。这些心理过程并不是相

互独立的,它们从基本的感知、注意、学习到相对

高级的记忆、语言、推理与决策以及问题解决等,

构成结构层次分明的心理系统,系统内各层次之间

相互依赖、相互影响

[3]

。

(二)数字故事

20世纪80年代,Joe Lambert和Dana Atchley作

为非营利组织——数字故事中心(Center for Digital

Storytelling,即CDS)的创始人发起了数字故事运

动

[4]

。20世纪90年代初期,达纳·温斯格·阿奇

利(Dana Winslow Atchley)用电脑把自己过去的照

片配上讲述制作成小电影在公共场合播放

[5]

,这

一举动引起了广泛兴趣。此后,以美国为代表的

国家和地区的数字故事中心和协会相继出现。

2002年,由美国在内的8个国家组成数字故事协会

(Digital Storytelling Association),数字故事协会将

数字故事定义为古代叙事艺术的现代表现。

Meadows把数字故事看作是故事的社会化实

践,仅用低成本的数码相机,非线性创作工具和计

算机制作出来的多媒体故事

[6]

。其资源结合各种多

媒体媒介,包括计算机图形、计算机生成的文本、

音频录制、视频剪辑和音乐等,可以存储在电脑上

或上传到一个网站或DVD刻录。它融合了声音和视

觉两大元素,使学生从声音和画面中同时获取故事

内容,并能够得到直观的感受和体会

[7]

。

在本研究中,数字故事(Digital Storytelling)是

指在教师的指导下,由学生自主命题和设计,利

用手机、iPad、相机等数码工具,整合图片、文

字、动画等资源,有选择地使用视频编辑软件(如

Moviemaker等)、图片编辑软件(如Photoshop等)、动

画软件(如Flash等)进行制作,呈现故事的过程。数

字故事由学生选择主题,撰写脚本,完成有趣的制

作,让学生成为创造性的“说书人”,为学生提供

了一个自由展现自我的舞台。

文章编号:1006—9860(2017)12—0007—07

8

Theory of Educational Technology

2017.12

371

(三)数字故事中的认知活动

人类很多活动都可以看作为一种独特的认

知过程。比如,看书、写字、听音乐、做运动等

等,很多时候,我们并没有意识到认知的发生,

但伴随着心理和脑的运作,这些认知活动在真真

切切地进行着。

数字故事的设计、制作等等也是学生认知活动

的过程。关于数字故事的设计、制作过程,Robin's

用四步法(包括定义、收集和决定;选择、导入和

创建;决定、书写、记录和定稿;演示、评估、创

建和整合数字化的故事)以帮助创建、审查和评估

数字故事

[8]

。根据文献中四步法的具体内容,本文

将此四步法凝练为确定主题、选择资源、设计组

织、制作演示四个部分,并分析其中所包含的认知

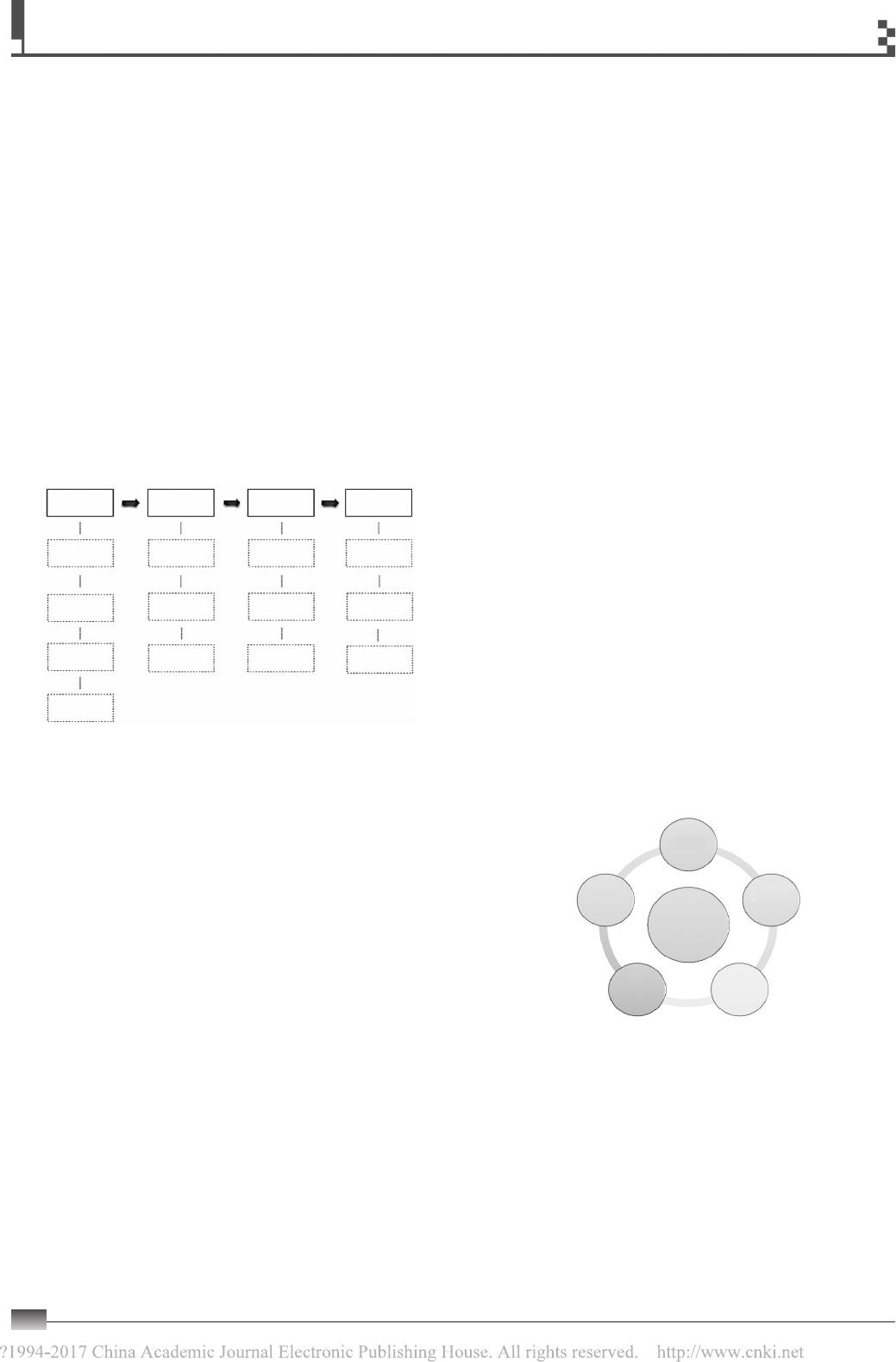

活动如图1所示。

为数字故事选择一个主题的时候,学生会根据

他们头脑中已有的知识经验(记忆)进行挑选,最终

决定(决策)制作某个主题的数字故事,这一思考的

过程也是发动联想、想象力和创造力的思维活动过

程。

数字故事的选择资源涉及搜索图像资源,包

括:图片、图纸、照片、地图、图表等,找到音频

资源,如音乐、演讲和访谈等,查找网络或图书馆

的信息内容等,这些活动体现了数字故事制作者

(本研究指的是学生)的注意功能,那些被选择的材

料(视频、图片、音频等)在学生头脑中便会形成短

暂的印象,在选择资源时,需要调动以往的记忆和

知识经验,以对资源是什么、有什么作用、可以如

何搭配使用等等形成清晰的认识。资源是制作数字

故事的基础,比较分析各类资源是否适合,是推理

和判断的过程。这些心理活动都不是孤立存在的,

判断推理的过程离不开思维活动,对客观事物间接

的、概括的反映都属于思维活动。

数字故事的组织设计涉及数字故事语言的表

达、字幕的添加、场景的转换、人物角色的设计、

音频和图片的位置等等,即对所选择的资源如何排

列使用进行计划。在考虑各类资源的组合搭配时,

调动对资源事先的了解属于记忆的内容,还需要发

挥想象力和创造力,也要有逻辑思维能力,资源不

能是简单的堆砌,而应该是有计划有组织的按照数

字故事内容需求和逻辑合理调配。

在数字故事的制作演示过程中,学生基于自

身的故事库、记忆和知识经验,学习和使用视频

拍摄和剪辑工具,进行组合视频、图片、动画、

声音等一系列操作,学生思维活跃的过程体现在

数字故事情节和内容当中并以数字媒体(视频)的形

式传达出去。

因此,数字故事的制作过程也是制作者(学生)

认知活动的过程,数字故事作品(例如,视频等)是

认知活动的成果,我们可以从数字故事作品中了解

学生认知活动的特点。

三、研究设计

(一)研究框架

加拿大艾伯塔(Alberta)大学著名发展障碍研究

中心(Developmental Disabilities Centre)主任,教育

心理学教授、认知心理学专家Jagannath P Das.曾在

1980年做过一个主题统觉测验

[9]

,要求被试写出一

页纸长度的故事,并编写了评价故事的量表,由

2-3位评审对被试写出的故事做评价。在该量表当

中,Jagannath P Das.测评故事的维度为:表达、组

织、构词、技术性细节、独创性五个方面,以此考

察被试的言语表达、计划、记忆和思维能力等,如

图2所示。

数字故事作为故事的一种表达形式,同样具有

故事的五个基本维度,并且在表达、组织等方面呈

现出可视化故事的特征。从认知活动的角度来说,

由学生制作的数字故事的表达和构词对应认知活动

中的语言,组织与独创性是思维活动的表现,技术

性细节体现学生制作视频的技术水平,属于动作或

行为的范畴。

1.语言

早期对儿童语言的研究是通过跟踪观察记录实

确定主题

选择资源

设计组织

制作演示

注意

记忆

记忆

记忆

记忆

思维

思维

思维 思维

判断

判断 判断

判断

图1 数字故事中的认知活动

表达

技术性

细节

独创性

构词

组织

故事

图2 故事维度

9

Theory of Educational Technology

2017.12

371

现的

[10]

。近年来的研究多为结合研究需要设计多种

类型的实验进行语言相关的测试。近年对语言发展

的理解和研究主要集中在语言的语义和语法两个方

面

[11]

。语义,即文本或言语的意思;语法,即词句

的构造规则等等。

结合以往研究对语言的研究取向,在本研究

中,学生的语言内容表现为故事当中文字的表达,

词语句子的构成规则(构词)等等,在数字故事中表

现为视频中的言语和用词搭配等等。

2.思维

思维是大自然动态系统中物质和信息的、内在

的和外在的、现成的和隐藏的规律在大脑中的“反

映”

[12]

。即是人脑对客观现实的反映。

思维按照形式可以分为:形象思维和抽象思

维。形象思维是用直观形象和表象解决问题的思

维。抽象思维是在认识活动中运用概念、推理等思

维形式,对客观现实进行间接的、概括的反应过

程。完整的思维过程包括分析、综合、对比、抽

象、概括五个部分系统的和具体的过程

[13]

,即逻辑

思维与辩证思维过程。

数字故事的组织和创作过程体现了学生的思维

过程。学生在创作数字故事中,首先会按照确定的

主题,对已有的资源进行分析、综合,对需要的资

源进行补充和完善,并且按照一定的逻辑顺序将资

源组织起来构成数字故事。分析涉及到对数字故事

内容,对数字故事资源,如文本、图片、视频片段

的分析,也涉及到对视频场景转换、音频如何搭配

的分析等等;综合涉及对资源的整理与完善;对比

涉及对资源和表达效果的择优选取;而抽象则是在

传达数字故事主题的过程中,以间接性的方式演绎

出来,揭示故事本质,表达深刻的道理。

在数字故事创作过程中,想象是制作者运用已

有的形象形成新形象的过程。想象使得形象思维具

有创造性的优点。学生的创造性思维和想象力思维

表现在对故事主题的选取,并在此基础上发挥想象

力进行改编和创新;在故事情节的发展中,通过人

物角色的设定、服装道具的搭配、场景的变换等等

对故事情节进行生动演绎。

因此,本研究认为,通过对数字故事的组织和

独创性内容的分析,可以体现学生的思维能力。

3.动作

认知心理学不仅仅强调人的意识和心理机制,

而且强调人的行为受其认知过程的影响和制约,主

张内在的认知可以解释行为

[14]

。

在本研究中,将学生对数字故事视频的制作和

处理技术统称为学生的动作(或行为),以反映学生

对数字故事的认知活动对动作(或行为)上的影响和

表现。

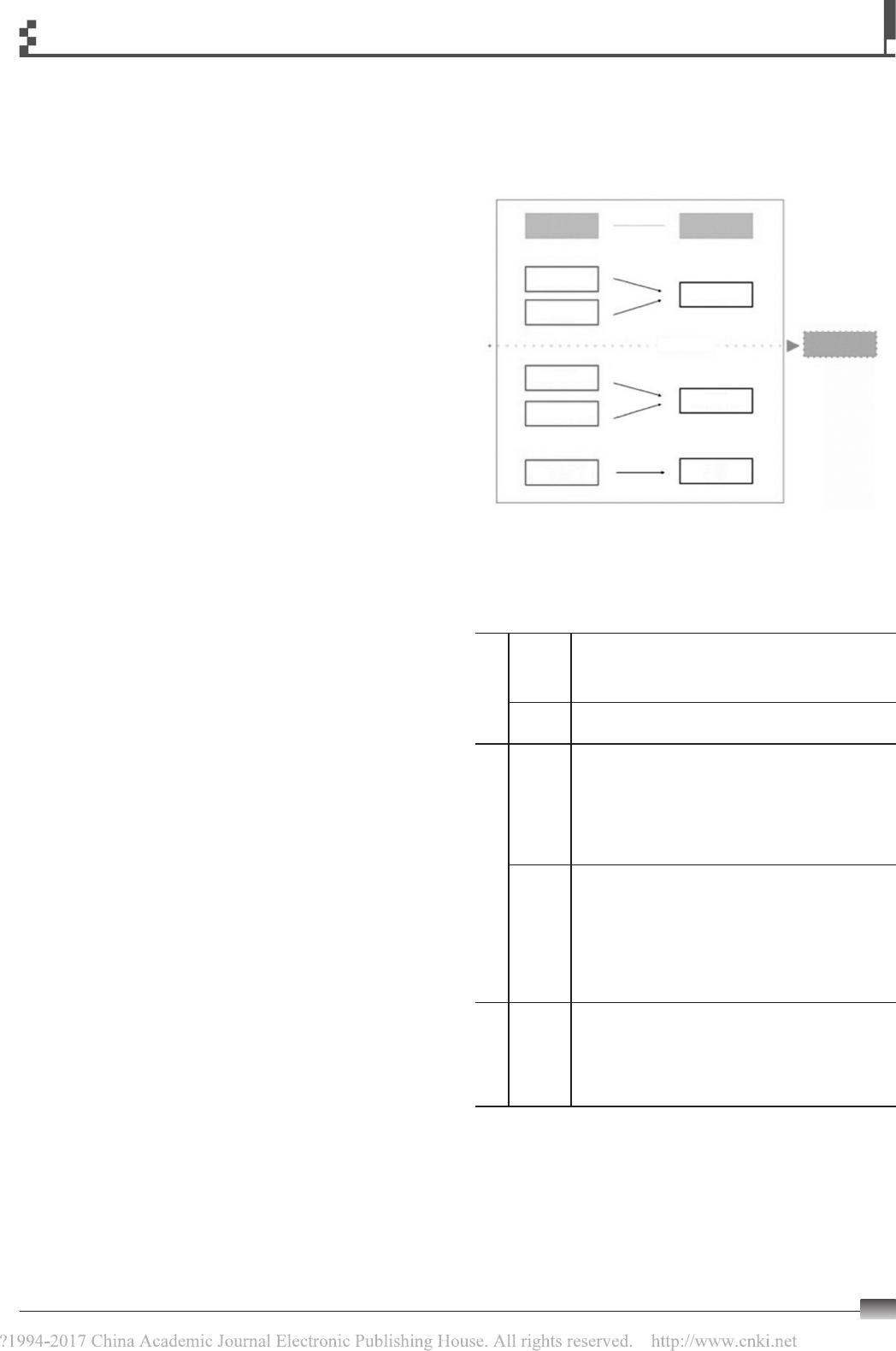

基于故事维度的探讨和所研究问题,从认知活

动内容的角度,搭建数字故事研究框架如图3所示。

(二)数字故事编码分析表

依据数字故事特点,改写了Jagannath P Das.的故

事等级量表,即数字故事编码分析表,如表1所示。

表1 数字故事中的认知活动

语言

数字故事

的表达

将思维所得成果用语言等方式表述出来,在视频中

表现为配音、字幕、配乐等,包括背景布置、道具

与服装的选择、场景转换等等也是对故事情景和故

事主题的一种表达和烘托

数字故事

的构词

视频字幕或配音中词语的选择和搭配,句子的表

达、语法、连贯性和正确性等细节

思维

数字故事

的组织

将视频材料按照故事发展过程(开头、高潮、转折、

结尾)集合而成。视频拼接与裁剪过程中,场景与场

景之间转换的流畅性。视频资源的相互配合情况,

包括字幕与声音的搭配、图片与内容的配合、音乐

与视频场景的搭配等等。若数字故事发展过程涉及

多条主线,各条发展线之间的开展情况,是否产生

干扰和混乱

数字故事

的独创性

故事主题涉及社会生活、工作和学习等问题,选题

和题材新颖,可以结合社会现实编写新故事,也可

以改编传统故事,并在改编的基础上创新。故事内

容本身构思新颖,具有一定的想法,具备现实意

义,通过数字故事传达一定的道理。在视频当中,

场景的选择、人物的表演、讲述或展示、服装和道

具的使用,在结合故事情节发展的需要的基础上,

能有创造性的发挥,展现作者的匠心独运

动作

数字故事

的技术性

细节

数字故事的技术性细节主要体现在视频所带来的观

感上,包括视频的大小、分辨率、亮度、清晰度、

色彩搭配,视频画面的布局、画面角度、画质优

异、图像稳定性等,声音大小和清晰度,声音与画

面的搭配,以及后期剪辑的流畅性,是否有精确的

剪辑,将嘈杂和无关紧要的部分删去

与Jagannath P Das.原表格编码方式类似,此编

码表格主要考察学生在语言、思维和动作三个方

面的认知情况。评分时每一个维度有相对应等级

和分值,一共分为三个等级,第一等级为最高等

级,意味着故事呈现情况最为良好。第三等级为最

低等级,相应的故事内容在表达、构词等方面表现

故事维度

认知活动

表达

构词

语言

横向维度

组织

独创性

思维

技术性细节

动作

认知活动

图3 数字故事研究框架

of 7

免费下载

【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文档的来源(墨天轮),文档链接,文档作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。

下载排行榜

1

2

9-数据库人的进阶之路:从PG分区、SQL优化到拥抱AI未来(罗敏).pptx

3

1-PG版本兼容性案例(彭冲).pptx

4

2-TDSQL PG在复杂查询场景中的挑战与实践-opensource.pdf

5

6-PostgreSQL 哈希索引原理浅析(文一).pdf

6

8-基于PG向量和RAG技术的开源知识库问答系统MaxKB.pptx

7

3-AI时代的变革者-面向机器的接口语言(MOQL)_吕海波.pptx

8

4-IvorySQL V4:双解析器架构下的兼容性创新实践.pptx

9

7-拉起PG好伙伴DifySupaOdoo.pdf

10

《云原生安全攻防启示录》李帅臻.pdf

相关文档

评论