1970年的6月,IBM公司的研究员埃德加·考特(Edgar Frank Codd)在Communications of ACM上发表了那篇著名的《大型共享数据库数据的关系模型》(A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks)的论文。这是数据库发展史上的一个转折,从这篇论文开始,拉开了关系型数据库软件革命的序幕。

虽然早在1970年就诞生了关系模型理论,但是市场上迟迟不见关系型数据库管理软件的推出。主要原因是很多反对者认为关系型数据库速度太慢,比不上当时的层次式数据库。IBM虽然1973年就启动了System R的项目来研究关系型数据库的实际可行性,也没有及时推出这样的产品,因为当时IBM的的IMS(著名的层次型数据库)市场不错,如果推出关系型数据库,牵涉到IBM很多人的自身利益。再者,IBM庞大复杂的官僚机构处在决策上远不那么灵活。

当拉里·埃利森偶然看到有关关系型数据库工作原型的一段描述时,他发现了一个其他公司错失的机遇。当时,尚未有企业致力于商业化这一技术。埃利森和他的共同创始人Bob Miner和Ed Oates认识到在关系型数据库模型方面存在极其巨大的商业潜力–但是他们当时可能还没有意识到,他们将永远地改变商业计算的形态。

1977年6月,Larry Ellison与Bob Miner和Ed Oates在硅谷共同创办了一家名为软件开发实验室(Software Development Laboratories,SDL)的计算机公司(ORACLE公司的前身)。那个时候,32岁的Larry Ellison,这个读了三家大学都没能毕业的辍学生,还只是一个普通的软件工程师。

公司创立之初,Miner是总裁,Oates为副总裁,而Ellison,因为一个合同的事情,还在另一家公司上班。没多久,第一位员工Bruce Scott加盟进来,在Miner和Oates有些厌倦了那种合同式的开发工作后,他们决定开发通用软件,不过他们还不知道自己能开发出来什么样的产品。

Oates最先看到了埃德加·考特的那篇著名的论文连同其他几篇相关的文章并推荐Ellison和Miner也阅读一下。Ellison和Miner预见到数据库软件的巨大潜力,于是,SDL开始策划构建可商用的关系型数据库管理系统(RDBMS)。

很快他们就弄出来一个不太像样的产品,或者具体的说,更像一个Demo。根据Ellison和Miner他们在前一家公司从事的一个由中央情报局投资的项目代码,他们把这个产品命名为ORACLE。

1979年,SDL更名为关系软件有限公司(Relational Software,Inc.,RSI),毕竟“软件开发实验室”不太像一个大公司的名字。 1983年,为了突出公司的核心产品,RSI再次更名为ORACLE。复制

在三位联合创始人之中,甚至快要被遗忘的重要人物:Bob Miner,他可谓是完成关系型数据库时代的天才之一(下图左三)。

出生于西塞罗伊朗亚述移民家庭的Bob Miner,毕业于伊利诺伊大学的数学系(University of Illinois at Urbana-Champaign)并在名为Ampex公司就职期间,接手了CIA的相关项目,并在那个时候,结识了Larry Ellsion和Ed Oates.

场景重现:

- 三个重要人物相识之后的某一天,Ed Oates将一篇发表于IBM期刊上的E.F. Codd博士的关于RDBMS的论文给Bob和Larry借阅后

- 三人一致认为用RDBMS来创业,是非常可行的一件事。此后,三人又找来了另一个合作伙伴Bruce Scott并开始了创建了携手后的第一份事业——SDL。

- 开始创业后的一年之内,Bob就成功的用编汇语言(Assembly Language)实现了RDBMS,此后,版本2,版本3的更新也几乎都是Bob一个人完成的代码编写工作。

- 直到1992年Oracle版本7,Bob一直都是技术小组的领军人物。但非常遗憾的是在1994年,Bob因为肺癌而离世。

这个初创公司 - RSI,在1979年的夏季发布了可用于DEC公司的PDP-11计算机上的商用ORACLE产品,这个数据库产品整合了比较完整的SQL实现,其中包括子查询、连接及其他特性。但不得不说,软件不是很稳定,并缺少事务处理这样的重要功能。出于市场策略,公司宣称这是该产品的第二版,但却是实际上的第一版。之所以被命名为第2版而不是第1版,是因为Ellison认为潜在的客户更愿意购买第2个版本,而不是初始版本。

虽然软件不是很好,但是客户还是有的。美国中央情报局迫不及待的想买一套这样的软件来满足他们的需求。但在咨询了IBM公司之后发现IBM没有可以商用的产品,他们联系了RSI。于是RSI有了第一个客户。在当时,政府和军方的机构往往同时有几种计算机,而那时还没有什么“软件可移植”这样的说法,当然,也几乎没有具有这样的能力的应用软件。也就是说,给PDP-11开发的ORACLE数据库不能用在IBM主机和DEC的VAX上。很快用户就表现出来这样的需求:ORACLE能否同时在不同的操作系统上运行?这给RSI带来了新的挑战(主要是Miner和Scott)。70年代末期和80年代早期的软件一般都设计成在单一操作系统上运行,具有可移植能力的软件很少。

1983年3月,RSI发布了ORACLE第三版。Miner和Scott历尽艰辛用C语言重新写就这一版本。要知道,C语言当时推出不久,用它来写ORACLE软件也是具有一定的风险的,但除此之外,别无他法。很快就证明了这样做是多么的正确,C编译器便宜而又有效。从现在起,ORACLE产品有了一个关键的特性:可移植性。ORACLE第3版还推出了SQL语句和事务处理的“原子性”――SQL语句要么全部成功,要么全部失败,事务处理要么全部提交,要么全部回滚。ORACLE第3版还引入了非阻塞查询,使用存在"before image file"中的数据来查询和回滚事务,从而避免了读锁定(readlock)的使用(虽然通过使用表级锁定限制了它的吞吐量)。同样是1983年,IBM发布了姗姗来迟的Database 2 (DB2),但只可在MVS上使用。不管怎么说,ORACLE已经占取了先机。

Oracle的独创科技rollback segment于1988年在第6版Oracle中第一次出现,并从第七版本开始直到目前的最新版本中,此项技术几乎得以完全。可以说是Bob生前为Oracle DBMS留下的一笔重要遗产。

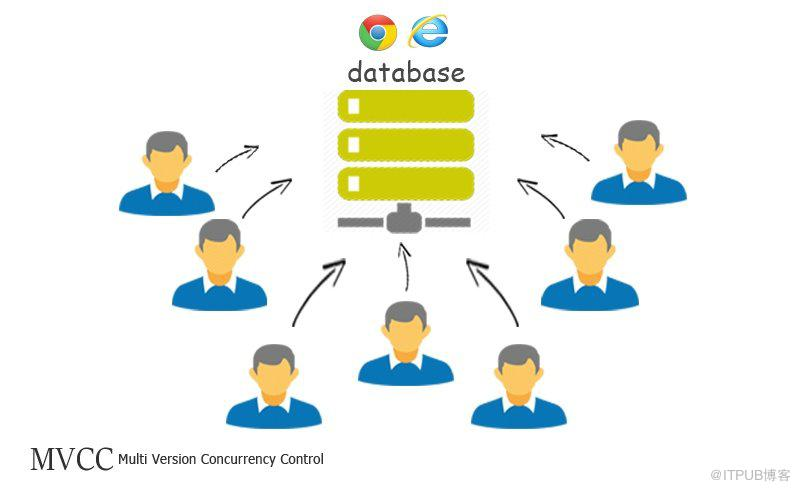

在数据库中,最重要的就是多人同时使用资源的时候,能否互相不干涉地高效运行。这个用术语讲就是MVCC(Multi Version Concurrency Control)。

随着时间推移,逐渐地,数千名甚至更多的用户需要访问同一个数据库的情况也越来越普遍,MVCC就变得更为重要了。

Bob Miner 创造出的这个结构,甚至比培育出若干诺贝尔奖的IBM的DBMS有着更高效的结构。并且,比尔盖茨的微软也曾经想效仿这个结构,但都不如Bob的rollback segment这么高效。

被誉为天才Bob Miner生活中非常的简谱低调。用Larry的原话说,就是”Oralce的成功也改变了很多人,但却没有改变Bob Miner ”。

他不曾拥有自己的游艇,豪车,甚至一套洋房。Bob Miner唯一拥有的,只是晚年时期的一个小小的葡萄园。目前由Bob Miner的侄子在运营的红酒酒庄。

关于Bob Miner,还有一些鲜为人知的小段子。1994年Bob Miner由于肺癌去世的时候,在葬礼上,他的朋友做了一个小小的调查。这个故事就从那时起才被人们传颂。

Oracle的成功也让Bob Miner成为了非常富有的人,但有一天,当他需要少量现金的时候他来到了银行。

跟其他普通的顾客一样,他默默在人群中一直排队。等排到他的时候,他跟柜台服务人员说:

帮我把这50万美金存到账户里,啊,对了,再给我100美金现金就行。这时候他的说辞惹得全场哄堂大笑。

2011年在一次讲述Oracle成功经验的座谈会上,Ed Oates谈起了昔日的老友Bob Miner。

关于Oracle的成功,Ed Oates总结为Larry的行动力,Bob Miner的技术核心和自己的管理能力。

Bob Miner通过自己卓越的技术,引领了整个时代的前进。

如果Bob依旧在世的话,可能会让今天的世界又发生无法想象的变化。

今天的 Oracle 依然走在这一领域的前列,世界上的所有行业几乎都在应用Oracle技术,且《财富》100强中的98家公司都采用Oracle技术。Oracle是第一个跨整个产品线(数据库、业务应用软件和应用软件开发与决策支持工具)开发和部署100%基于互联网的企业软件的公司。Oracle是世界领先的信息管理软件供应商和世界第二大独立软件公司。

投资最重要的莫过于抓准时机了,最佳时机会给我们带来最大的收益。Bob Miner和Ed Oates认识到在关系型数据库模型方面存在极其巨大的商业潜力。就开始在这方面研究发展产品,并取得了不错的成果。

还要了解市场,从顾客的需求方面来发展,并在发展中不断寻求进步。坚持不懈的努力更是必不可少的,面对产品一次一次的不能满足消费者的需要,他们不断地改进创新,来开发新的产品,获得了最后的成功。

日前,在数据库行业里,大数据(big data)算是个重点词汇了。但在过去的30年里,毋庸置疑,RDMBS(Relational Database Management System, 关系型数据库管理系统)是绝对的王道。

作为关系型数据库的带头人,拉里埃里森(Lawrence Josehp Ellison)会长名列世界富人排行榜,并且,作为关系型数据库的领军产品,Oracle也一直在市场中占有重要的一席之地。