相信很多同学读过储总那篇《建设中台能力,助力开放生态》的分享,高屋建瓴,敏锐的洞察力,值得细读。那么,基于此篇内容,来个班门弄斧,从一个架构师的视角,结合行内实际情况,来聊聊我理解的“业务中台”,抛砖引玉。

中台,已经“火"了好几年,唱“多”唱“空”也是此起彼伏,估计大家都有点审美疲劳了,我就不啰嗦中台本身了,从问题出发,看本质。

1. 阿里推进中台建设的历史原因是什么?

都知道,中台是从阿里唱起来的,那么阿里推进中台建设,历史原因是什么?

在移动互联网前期,成功的互联网产品前期一般是野蛮生长,用户爆炸式增长,用户、产品需求多变,商业模式也可能不断调整,有比较强的不确定性。

这种情况下,业务系统(无论业务上还是技术上)都以解决实际问题为导向,怎么快怎么来,在不断的填坑和挖坑中,不断向前演进和发展,基本不可能像传统系统软件那样,根据确定的需求和用户,用1、2年的时间来,设计,建模,开发,测试,最终上线。

所以,前期根本没机会考虑多渠道能力复用,在架构上、设计上,肯定没有,因为没有需求,也顾不上。就算考虑了,也是白费,因为产品、商业模式还没成熟稳定下来。

当互联网产品的业务模式、商业模式成熟,线上用户规模触顶,单一渠道业务规模增长成瓶颈之时,必然走向线上线下多渠道、横向B端合作的渠道多样化发展。当渠道越来越多,越来越多样化,经营越来越精细化,渠道间协同,复用降低成本的问题和需求就出来了。

这个时候,已经站稳了脚跟,是时候好好总结,好好建建模,抖一抖历史包袱,夯实一下护城河。

阿里当时的情况是:移动App经过野蛮生长,已经超过PC,在移动互联网站稳了脚跟,成为“组织内最大的一根烟囱“,如何进一步整合PC等渠道,夯实移动互联网的“船票”,“中台”横向整合正是这味“良药”,这应该是阿里推进中台建设的历史原因。

但金融行业的历史情况,是恰恰相反的。银行业IT沉淀多年,业务和商业模式相对成熟稳定,业务系统都是根据确定的业务需求,经过严格的建模和设计,瀑布开发模式做出来的,而且大部分是厂商多年沉淀做出来的。

银行业的渠道本身就是多样化的,自身渠道从线下发展到线上,比如:柜面、ATM、电话银行、PC网银、线上App等;金融作为商业基础,外部B端合作自然也不少。

从技术上,我们也可以看到银行的系统架构分层早就分成渠道层和核心层二层,很多核心业务系统的设计上,本身就是支持多渠道的,比如:D+、基金理财核心业务系统等。

所以,银行的架构早就分出了前台和中台,也有众多的中台系统。

最近看到文章,某证券的CTO讲他们比阿里更早推进中台建设,也是这个原因。记得14年,我整理平安信托架构时,整体架构图上也是明确提出“前台、中台、后台”三层的。

所以,金融行业基本就是这样的架构分层的,跟互联网企业区别在于是否自主研发、是否依赖厂商。

最近3年,业务上,我们自主研发,去掉厂商依赖,IT团队由“搞物业”的,成功转型成“建房子”的;技术上,去IOE,微服务化,向开源的技术栈靠拢;业务系统基本上完成了自主掌控和现代化改造,相对于互联网企业,也算殊途同归。

2. 阿里为什么把中台当战略来推进?

中台只是一种架构模式,业务发展引发的一个技术问题,上升到“战略”高度,背后逻辑又是什么?

战略的逻辑,是因为”未来“需要。是因为看到了,移动互联网的下半场是产业互联网,机会在“B"端,互联网将变革各行各业,必然带来更多"B"端合作和场景,渠道也将更加多样化,更需要有强有力的中台支撑新渠道的快速成长。

所以阿里等互联网企业,无论是业务布局上,还是组织架构上,都进行了调整,布局产业互联网。中台战略,是布局产业互联网的一环,就像13年提出“All in 无线”一样,吹响号角,组织动员。

另一方面,互联网产品成熟稳定之后,也很难进行颠覆式的创新,推进“中台战略”也是夯实护城河,利用已有的优势和流量,支持护城河外的创新,在护城河外建立共赢生态。

回到银行业,金融是所有商业活动的最后一环,和互联网企业分处二端,虽然护城河不一样,所处位置不一样,但都需要产业互联网发展中,支持各行各业数字化转型,建立合作生态,夯实护城河。

我行推进”开放银行“战略已近2年,中台建设也算是此战略的支撑和延伸,助力开放银行,建立外部合作生态。

3. 我行中台建设面临的最大挑战是什么?

如何做“大”,应该是中台建设的最大挑战。“大中台,小前台”,关键字是”大“。

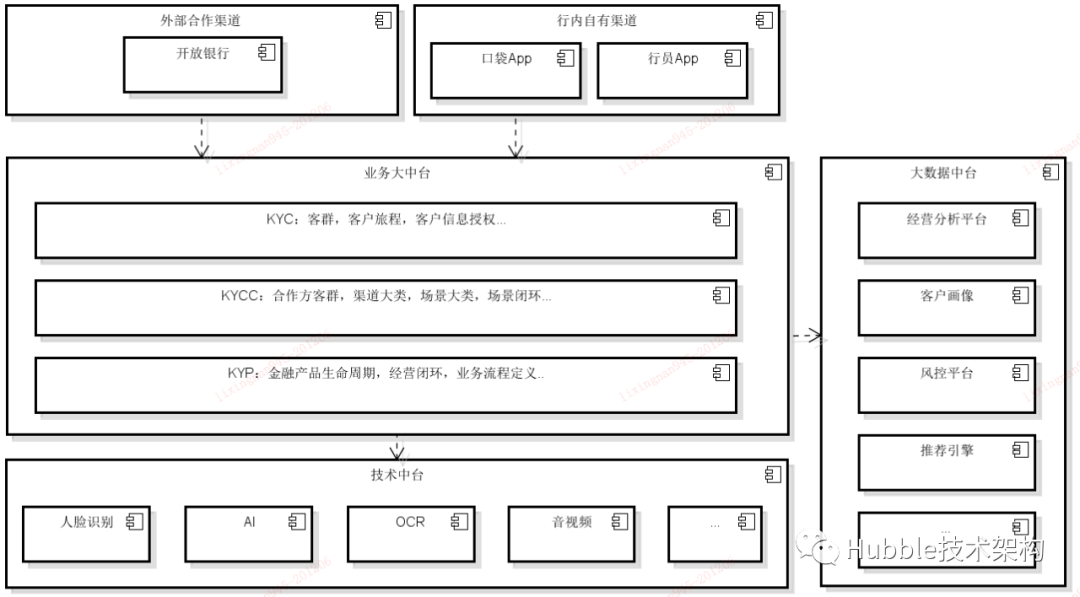

那么,什么才是“大”中台?能充分使用“大数据中台”的能力,做到 KYC(客群),KYCC(渠道,渠道的客群、渠道的场景)、KYP(金融产品,经营闭环),强有力地”赋能“前台,才是“大”中台。

我行的中台系统并不少,如:D+、A+、外汇业务系统、基金理财产品系统等等,但它们目前还不能说是“强有力”的“大中台“系统,能强有力地赋能前台渠道,支撑新前台渠道成长,解决前台重复建设问题。

个人观点,目前只能算是”大前台,小中台“。大中台是因,小前台是果,中台如果不能做大,价值和意义折半。

数据时代,如果没有充分利大数据中台的能力,支持精细化客户经营,渠道多样化发展,这样的中台系统,是不能满足我行下一阶段发展要求的。

行内的中台系统,基本上只做到KYB(金融业务),基本可以做到模块化,参数化,对外提供”原子能力接口“,形成稳定可靠的中台业务系统。

使用大数据中台能力,目前基本是前台系统在做。如果没有充分组合“大数据中台”的能力,只是提供“原子业务能力接口”,这不能算”大中台“系统。

你的设计模型里,应该有客群、场景大类、渠道大类等属性才对;你的代码里,针对客群、场景大类、渠道大类有不同的逻辑处理才对。

你的系统里,有客户旅程、金融产品、场景的闭环管理、关系处理的逻辑才对;你的系统里,有以客户为中心,处理渠道间协同、断点续接的逻辑才对。

你的系统设计上,能同时支持全渠道接入(行内自有线上线下渠道、外部合作渠道)才对。

你的系统里,要有处理金融产品复杂度的逻辑,做到轻代码(NoCode)可配置化,简化前台接入,灵活应对前台需求变化才对。

4. 业务中台如何做”大“?

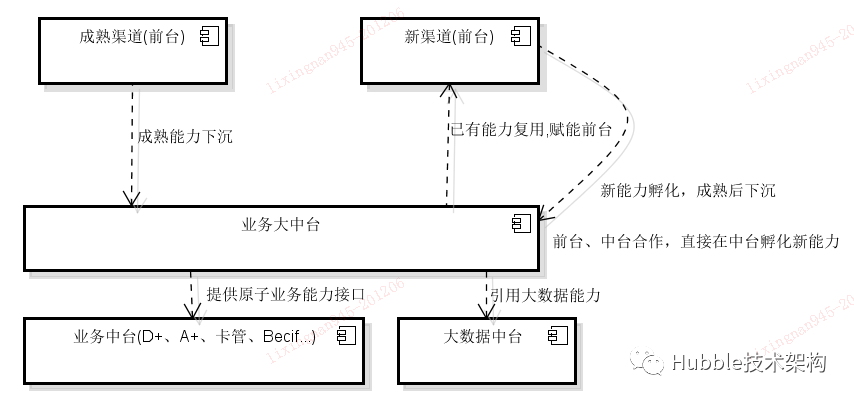

中台不是规划出来的,是将成熟渠道的成熟能力,总结建模下沉到中台,赋能前台渠道。当下沉的能力越来越多、越来越强,中台就“大”起来了。

作为前台渠道,中台已有的能力尽量复用,如果中台能力不能满足需求,则可自行孵化建设,成熟后再总结下沉到中台,或者前、中台合作,直接在中台孵化新能力。

这样前台和中台,才能形成良性循环。中台也不会成前台生长的阻碍,前台能力不断下沉,中台能力不断变强,对前台支撑能力也就越强。只有这样,中台慢慢变大,前台才能慢慢变小,才能把“大中台,小前台”做实。

5. “大”中台建设对行内现有架构的影响是?

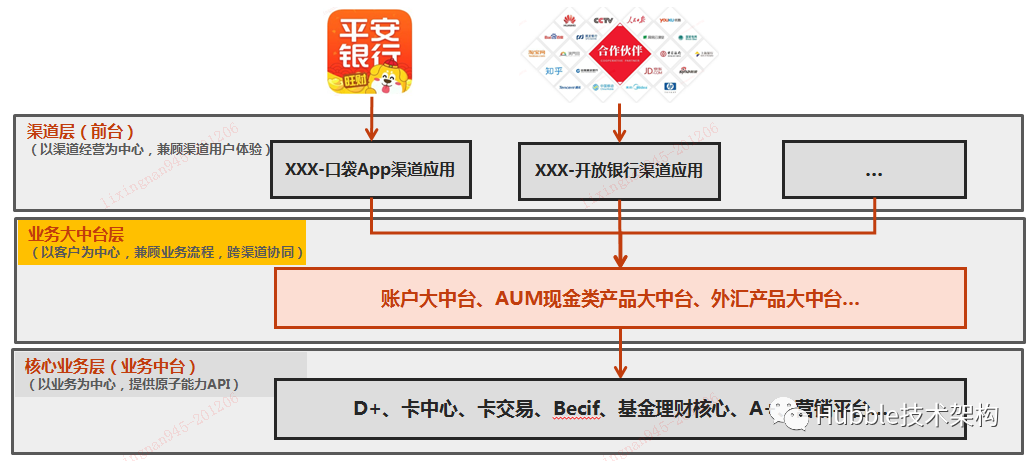

行内架构,目前是分二层,渠道层(前台)和核心业务层(中台),我们的组织架构上,也基本是这么分的,分渠道研发团队、核心研发团队(我觉得可以改改名,可以改为中台研发团队、前台研发团队)。

面向“大中台”建设,架构上主张增加一层:大中台层,规划大中台类别的系统,组合大数据中台、技术中台、核心业务层的能力,业务上做到KYC、KYP、KYCC,技术上做到建好模,轻代码(NoCode)可配置化,灵活应对前台需求变化。

现有核心业务层(业务中台层)不变,提供并持续加强原子业务能力的建设(KYB)。

6. “大“中台建设对研发团队的要求是什么

视业务需要构建大中台业务系统,调研前台能力、痛点、问题,去学习使用大数据中台、技术中台的能力,

然后进行能力规划和模型设计,将前台成熟能力下沉下来,然后让前台自愿将这些能力用起来。

大中台系统建设,对研发团队的要求还是很高的:

1. 尽量结合新的前台渠道(如开放银行)的需求一起做,评估成熟渠道(如口袋App)已有的成熟能力,根据精细化经营的诉求重新建模,下沉下来支持全渠道。

2. 前台尽量复用中台能力,但不强制前台使用中台能力,中台能力不满足需求时(能力上,时间上),可由前台自行建设,满足自己的需求,待成熟后再将能力下沉。

也可以由前台、中台团队合作,直接在中台孵化新能力(由中台团队主导,确保中台定位和边界),来满足前台需求。

这样也能避免前台争抢中台资源,影响前台“打粮食”,也避免中台被前台牵着鼻子走。

3. 在复用的前提下,中台要为前台提供业务解决方案,夯实企业护城河;中台要把复杂留给自己,简单留给前台,让前台自愿用中台的能力。(这点要求挺高的)

4. 少做规划,少搞运动,保持克制,尽量以解决实际问题来建设大中台。大中台得大,但不是立马要做得很大。

5. 建模很重要,0到1起步的架子很重要,设计上要留余地,需要资深架构师深入理解业务后构建起来。架子搭起来后,能力根据实际需要,慢慢下沉建设。

6. 要仔细评估前台能力的可复用性,渠道所特有的,暂时不具备复用价值的,就不要下沉,有用再做。不成熟的能力,也不要急着下沉。

中台的边界很重要,要有所不为,需要把握好。重视设计,把控好设计。

7. 推进落实“DDD领域驱动开发",“TDD测试驱动开发",灰度发布及变更,轻代码(NoCode)业务流程编排等技术手段,确保中台模型稳定和质量可靠,做到安全无损变更;插件化、配置化,应对前台需求变化,尽量能做到不变更,以不变应万变。

ps: 这些技术后续再发文单独解读,内容也不少。中台要做好,没点技术追求是不行的。

8. 常规需求交付与项目攻坚相结合,骨干力量”攻城“,解决关键问题。单纯的需求交付,做不出中台的。把大需求集中起来,形成项目,实施攻坚。

9. 现有的核心业务系统(如:D+),应该保持简单、稳定,做强做活原子能力(KYB),不突破现有定位和边界。

10. 要彻底的微服务化,区分核心模块和外围模块,差异化版本周期,做好解藕、限流、熔断、降级。

11. 做好接口文档,接入指南,Demo,联测环境,前台同学能“自助化”对接、开发、联测。

总之,中台的挑战是“做大”,“做大”的挑战,一则在业务上“能否真正赋能前台”,中台对前台的价值闭环在:去重-复用-赋能。

二则在技术上”模型建得好不好“,成熟稳定的数据模型,业务模型,业务流程模型,做到轻代码(NoCode)可配置化,让前台简单接入,能轻松应对前台需求变化。

7. ”大中台建设“对业务团队的要求是什么

大中台系统也有业务属性,业务范围,如何衡量它的价值,如何衡量它做得好不好,不大好量化。中台团队如何做得有成就感,愿景是什么,也是个问题。

前台相对好办,定KPI,看业绩达成。当然,目前的中台团队也有这个问题。

前台能不能做小,前台有没有大量的重复建设,中台是否高效赋能前台,是衡量中台做得好不好的标准。需要定期检视,定出一些量化指标出来。

另外,金融产品、场景的经营闭环,客户断点续接转化,渠道间的协同,应该也可以定出一些量化指标出来。

大中台系统的业务Owner,需要转型成“中台产品经理”,需要主动去了解渠道共性、场景共性,需要主动去理解客群需求,需要主动去了解前台的需求、痛点、问题,需要主动去学习使用大数据中台的能力,促进大数据中台的能力建设,这样才能构建更精细的金融产品经营闭环,场景经营闭环。

中台要理解前台,中台产品经理最好是由前台产品经理专职轮岗;要把中台业务系统当“产品”来做,建立产品委员会,根据业务发展、战略需要,确定中台系统发展路线图,并实施落实。

大中台建设,即要从业务价值视角去驱动,也需要从技术视角去驱动。对“人”的要求更高,更需求IT与业务的紧密配合,共同推进。

总结一下

个人观点,我行的中台建设进入“大中台建设阶段”,业务上看是需要的:开放银行外部渠道多样化发展、自有渠道精细化的客户经营,时机应该也是对的:大数据中台、技术中台建设基本完成,行内系统现代化改造基本完成,产业互联网的迅猛往前发展。

这个事情,做是简单,做好是挺难的,但这个步子,该迈出来。

我们需要,结合开放银行侧的业务发展和突破、行内自有渠道的精细化经营需要,从解决实际问题出发,长短结合,有步骤地展开“大中台建设”,也不需要搞突击、搞运动,它需要长期持续做下去的。

没有银弹,前台重复建设必然存在,只是多和少的问题,也要允许”大前台“的存在。中台应该是尽量减少前台的重复建设,尽可能高效赋能前台,让前台快速响应市场变化,这应该是中台建设初衷。

产业互联网在物联网、5G、AI等新技术的加持下,加上“新冠疫情”这个催化剂,各行各业数字化转型正当时,金融处于场景的末端,有可能后知后觉。

“得场景者得天下”,回顾移动互联网前10年,再想象未来10年,深感想象力是匮乏的,也能感受到银行业的危机感,监管只是放慢了互联网企业的步伐,趋势不会改变,跨界打劫者也永远存在。

当然,我们也在改变以适应这个趋势,比如,最近看到网点2.0往社区银行方向发展,职员服装由制服改成了休闲服,也是为了贴近生活,掘取更多的场景。比如:绿洲项目(头号玩家里的“绿洲”,名字就起得很有野心),在探索适应物联网的人机交互模式和场景。

建设好大中台,有力支撑开放银行战略,在护城河外建立生态,掘取更多的场景,这应该是战略初衷。

最近领导安排做中台调研,深感个人认知是有限的,个人观点也必然有局限性。大中台建设是需要每个人去做的,把个人观点表达出来,希望能抛砖引玉,引发大家思考。

希望大家能结合自己的工作情况,抛出更多的不同观点,集思广益。