70 年代美国反垄断往事及其影响.pdf

免费下载

宏观报告 | 宏观点评

请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1

70 年代美国反垄断往事及其影响

证券研究报告

2021 年 09 月 1 日

作者

宋雪涛

分析师

SAC 执业证书编号:S1110517090003

songxuetao@tfzq.com

向静姝

分析师

SAC 执业证书编号:S1110520070002

xiangjingshu@tfzq.com

相关报告

1 《7 月数据全线回落,疫情洪涝还是

内生压力?》 2021-08-17

2 《美国再陷债务上限危机,对市场有

何影响?》 2020-08-12

3 《专项债怎么发?财政何时发力,如

何发力?》 2021-08-10

反垄断让旧的成长性行业和大公司遭遇挫折,但也让小公司有机会变

成大公司,并支撑起新的成长性行业。2000 年后,随着反垄断式微,

美国大盘股又开始明显跑赢小盘股,体现强者恒强的行业特征,而反

垄断的缺席,意味着小盘股重现 50 年前逆袭的可能性大大降低。

风险提示:美国反垄断政策加强,技术更新超预期,美国政策超预期

宏观报告 | 宏观点评

请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2

一、反垄断的起点

1930 年代,哈佛大学的爱德华·哈斯丁·张伯伦和剑桥大学琼·罗宾逊,摒弃了新古典

主义均衡范式,提出了新的垄断理论或不完全竞争理论。他们指出,实际的市场既不是竞

争的,也不是垄断的,而是这两种因素的混合;许多市场价格都既具有竞争因素,又具有

垄断因素,因此,企业家心目中没有纯粹竞争,只有垄断竞争的概念。这些理论更切合现

实,这就为垄断理论走进法律层面的应用奠定了基础。

后来,哈佛大学的 E.梅森及其弟子贝恩在张伯伦及罗宾逊的基础上,提出了著名的产业组

织理论(SCP 范式)。梅森的理论对托拉斯、垄断企业、大企业非常不利。他根据产业组

织理论告诉司法部门,看一个企业是否涉嫌垄断,主要不是看企业行为,更不是看市场绩

效,而是看市场结构——集中度高低、企业数量多少及规模大小。他们认为,集中度高的

企业倾向于提高价格、设置障碍,以谋取垄断利润,阻碍技术进步,降低资源配置效率;

集中度过高的产业往往效率低下、市场绩效糟糕。

反垄断司法部门接受的第一个经济学理论就是哈佛学派的产业组织理论,因此被称为“反

托拉斯法经济革命的第一声礼炮”。当时联邦助理司法部长便是哈佛大学的经济学家唐纳

德·特纳。他在司法部创立了经济学特别助理的职位,任命了一位经济学家担任该职并直

接向助理司法部长汇报。之后,吸引了一批年轻的经济学家来担任该职。

特纳建议执法部门出台合并指南。在哈佛学派的影响下,1968 年司法局颁布的《合并指

南》“是由一组经济和政策专家与司法部反托拉斯局的职业律师共同制定的,其中蕴含着

产业组织分析框架”。该指南非常明确市场份额作为判断垄断组织的依据,体现了哈佛学

派的思想。受哈佛学派影响,美国司法部门在短时间内发起了美国历史上最为严厉的反托

拉斯行动,受到了美国企业界和经济学家的激烈批判。

1976 年的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(Hart-Scott-Rodino Antitrust

Improvements Act of 1976)要求大公司在进行某些并购或要约收购之前,必须向联邦

贸易委员会和司法部的反托拉斯部门提交通知。法律要求打算合并的公司提交一份 HSR

表格,也称为“合并和收购的通知和报告表格”,通常称为合并前通知报告,监管机构根

据反托拉斯法审查拟议合并。福特总统将该法案签署为法律,作为对现有反托拉斯法(包

括《克莱顿反托拉斯法》)的修订。

二、70 年代著名反垄断案例:拆分 AT&T,开放 IBM

AT&T

受此影响,1974 年,联邦政府正式起诉 AT&T,理由是利用从电子设备获得的利润补贴

电话网络,阻止其他运营商链接到本地制造商,通过拒绝购买非贝尔供应商的设备,垄断

了电信设备市场。这个官司一打就是近 10 年,AT&T 在 1982 年同意接受司法部裁决方

案。1984 年这家全美最大的通信公司被拆分成 7 个大型区域性电话控股公司,只保留了

长途电话业务和贝尔实验室、西电公司,规模和销售额都被削减了 80%以上。

AT&T 的拆分推动了通讯领域的竞争和创新,打败垄断的并不是拆分或者反垄断法案本身,

而是涌现出的技术创新。在这之前,AT&T 之所以能发展壮大,都是依赖于贝尔实验室的

各种专利商业化。政府反垄断的第一个杀手锏,就是强迫贝尔实验室和 AT&T 开放晶体管

专利,让美国公司免费获得。专利授权开放后,AT&T 还承诺不制造晶体管,于是一大批

后继者纷纷杀入市场。IBM、德州仪器、飞歌都是在这个时期成立的,正式开启了半导体

时代,为之后的个人计算机奠定了技术基础。

IBM

1969 年 1 月 17 日,美国司法部(Justice Department)向纽约南区美国地方法院提起

了针对美国诉 IBM 案的投诉。该诉讼称 IBM 垄断或试图垄断通用电子数字计算机系统市

场,特别是主要为商业设计的计算机,从而违反了《谢尔曼法》第 2 节。司法部试图将其

拆分为可相互竞争的较小的公司。在被司法部起诉 5 个月后,IBM 宣布一项重大举措,把

向用户捆绑式销售软件和服务的模式,改为分别计价销售,也就是所谓的价格分离,相当

宏观报告 | 宏观点评

请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3

于承认了当局的指控。

随着诉讼的推进,IBM 又改变了过去软硬件生态闭环的做法。由于当时大型电脑主机产品

是公司的利润支柱,所以 IBM 决定先开放了个人电脑产品 IBM/PC 的生态闭环——从英

特尔采购 CPU,让微软编写操作系统,同时开放软硬件技术标准,允许中小企业制造

IBM/PC 兼容机。1981 年 8 月 12 日,IBM 发布个人电脑 IBM/PC。2 个月之后所有技

术标准和细节完全公开,个人电脑 PC 在市场上大获成功。微软和英特尔就是诞生在这个

时期,与惠普、戴尔、联想等制造厂商一起从中小企业成长为各自行业的龙头老大,一个

全新的桌面互联网时代来临,硅谷也进入了新时期。

三、80 年代反垄断出现了关键转折

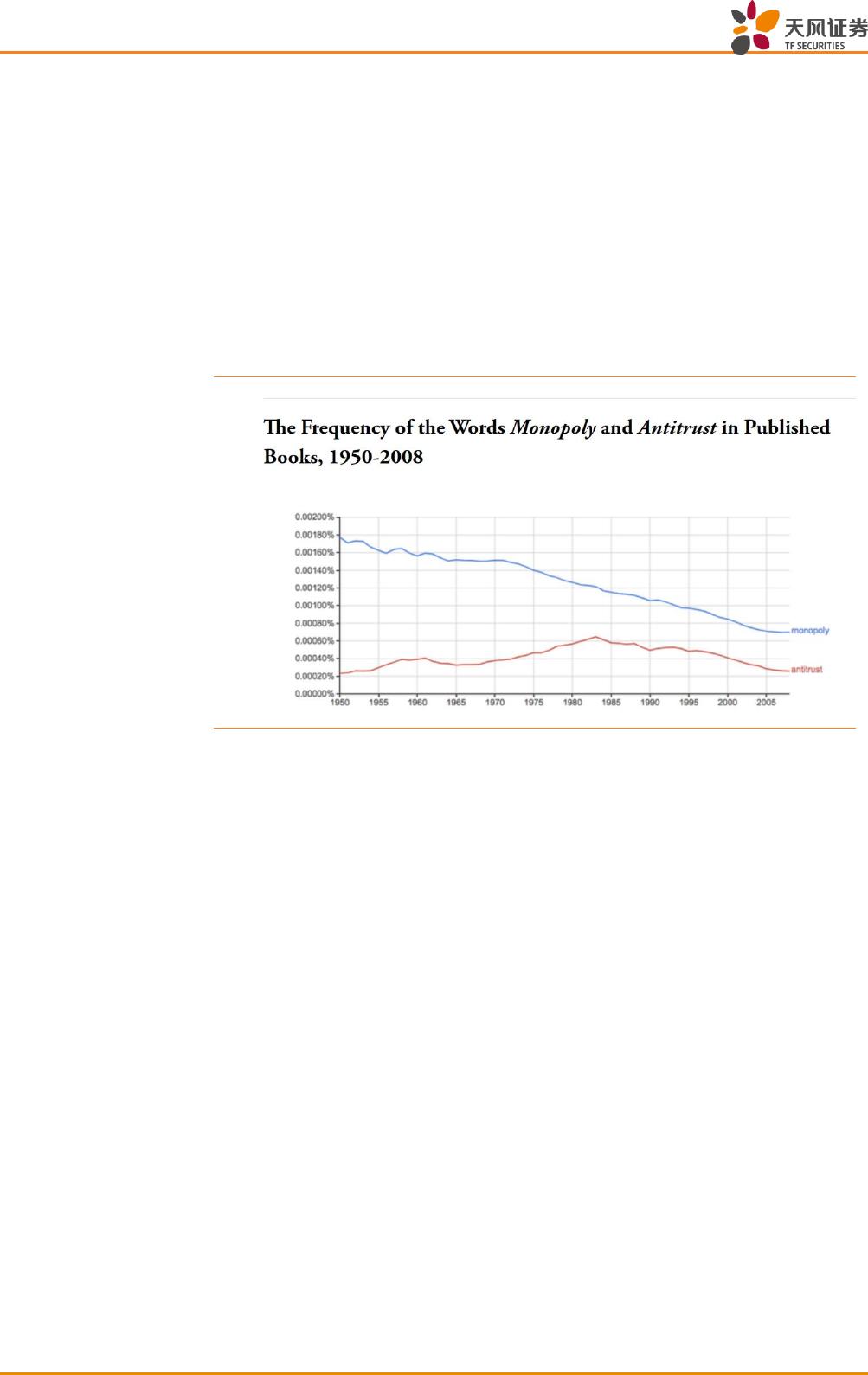

图 1:1983 年可能是反垄断的一个转折点

资料来源:The Atlantic,天风证券研究所

1973 年芝加哥大学教授、著名法官波斯纳发表《法律的经济分析》,奠定了“法与经济学”

的理论基础与分析架构。菲利普·阿里达、罗伯特·博克、沃德·鲍曼、查理德·波斯纳

等著名经济学者,向美国联邦最高法院反复建言,反托拉斯法应该以提高消费者福利的形

式来提升经济效率。芝加哥学派所倡导的自由主义和效率优先原则,更加贴近企业现实,

也迎合了当时市场的期盼。

1982 年后,美国联邦司法部门的经济思想逐渐从哈佛学派的结构主义转向芝加哥学派的

效率主义,后者成为托拉斯法立法及执法的经济学基础。芝加哥学派否定了哈佛学派的理

论,提出企业行为理论。一家企业是否垄断,主要看经济效率,而不是哈佛学派提倡的市

场份额和集中度。他们相信市场竞争的力量,强调对垄断保持宽容,垄断行业的高利率、

高价格会吸引新的竞争者进入,长期来说是充分竞争的、有效率的,所以主张政府应尽量

减少对竞争过程的干预。里根当选后的小政府主义倾向也促成了反垄断政策的转变。

1982 年《企业合并指南》的修改体现了这种转变。《指南》不再仅仅关注传统律师们和哈

佛学派的市场结构和集中度问题,而是企业合并带来的竞争效果、市场进入、效率增益等。

1992 年司法部与联邦贸易委员会联合发布《企业横向合并指南》基本放弃了哈佛学派的

理论,以合并前后的经济效率作为判断基准,对纵向兼并的详细审查比早期要少得多

(Mason 和 Phillips,2000)。在信息技术浪潮的洗礼下,联邦法院开始更加注重知识产

权促进竞争的效果,认为反托拉斯法与知识产权之间拥有共同的目标,是互补的而非冲突

的。

of 6

免费下载

【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容,转载时必须标注文档的来源(墨天轮),文档链接,文档作者等基本信息,否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容,欢迎发送邮件至:contact@modb.pro进行举报,并提供相关证据,一经查实,墨天轮将立刻删除相关内容。

云和恩墨(北京)信息技术有限公司 架构师

最新上传

下载排行榜

1

2

9-数据库人的进阶之路:从PG分区、SQL优化到拥抱AI未来(罗敏).pptx

3

1-PG版本兼容性案例(彭冲).pptx

4

2-TDSQL PG在复杂查询场景中的挑战与实践-opensource.pdf

5

6-PostgreSQL 哈希索引原理浅析(文一).pdf

6

3-AI时代的变革者-面向机器的接口语言(MOQL)_吕海波.pptx

7

8-基于PG向量和RAG技术的开源知识库问答系统MaxKB.pptx

8

4-IvorySQL V4:双解析器架构下的兼容性创新实践.pptx

9

7-拉起PG好伙伴DifySupaOdoo.pdf

10

《云原生安全攻防启示录》李帅臻.pdf

相关文档

评论